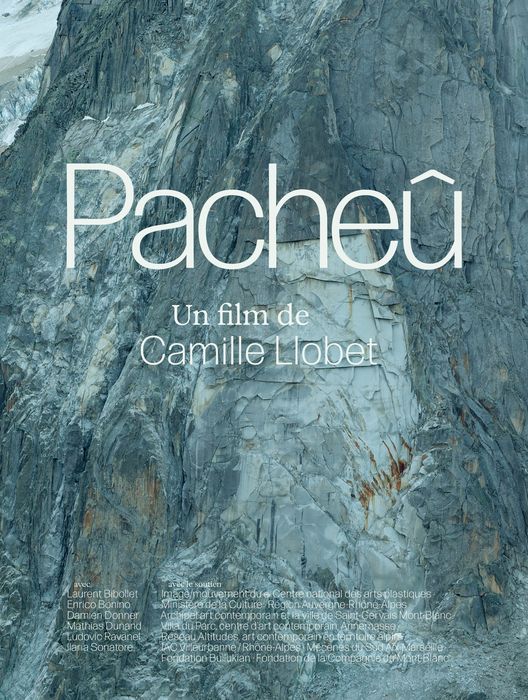

Entretien avec Camille Llobet, réalisatrice

Aujourd'hui, nous donnons la parole à Camille Llobet, réalisatrice du film "Pacheû"

Pouvez-vous nous raconter comment est née l’idée de Pacheû ?

Pacheû a été lancé en 2019, mais prend son origine en 2008 dans la cuisine du refuge de Tré-la-Tête, où j’étais aide-gardienne en sortant de l’École d’art d’Annecy. Les guides de haute montagne passaient beaucoup de temps en cuisine et leurs histoires et regards m’ont donné envie d’étudier la sensibilité de ces travailleurs qui vivent au quotidien dans cet univers géologique. Avant Pacheû, j’ai travaillé de longues années sur la langue, le geste et la perception humaine lors d’expérimentations filmées en studio (isolées du réel pour mieux pousser la concentration et l’expérimentation). En 2019, j’ai eu envie de décaler mes protocoles et outils de recherche dans ce milieu complexe fait de glace, de roche, et de neige et aujourd’hui en cours de mutation. Une transformation brutale due à l’accélération de la fonte des glaces et des écroulements rocheux qui place un temps géomorphologique au niveau de celui d’une vie humaine. On nous raconte que les montagnes se sont formées il y a des millions d’années, une échelle de temps difficilement compréhensible. Aujourd’hui, avec le dégel accéléré du permafrost, on assite à une transformation quotidienne d’année en année et même de jours en jours lors des étés caniculaires. C’est très impressionnant pour les habitant·es et travailleur·euses de montagne.

Le titre Pacheû vient d’un dialecte local du massif du Mont-Blanc et évoque « une trace de passage ». Pouvez-vous expliquer ce choix de mot et ce qu’il signifie pour vous ?

Selon Hubert Bessat, linguiste des Contamines-Montjoie, un pacheû n’indique pas seulement un sentier bien tracé mais aussi toute trace de passage qui laisse des marques : empreintes de pas, usure de la roche, vire herbeuse. Il n’y a pas de chemin en haute montagne et l’alpiniste doit tracer sa voie, comprendre où ça passe, se baser sur ses ressentis, son expérience et s’adapter constamment au terrain qu’il parcourt. Lors des entretiens préliminaires, Laurent Bibollet, qui pratique la pente raide, m’a parlé des « lignes qu’il dessine dans le paysage ». Sur les faces raides d’une montagne, il observe, cherche, ouvre de nouveaux itinéraires et passages formés par les conditions d’enneigement. Ce mode d’arpentage m’a particulièrement intéressée et c’est ce qui a donné la séquence d’ouverture du film où Mathias et Laurent racontent les lignes qu’ils parcourent et repèrent. C’est une séquence importante où le paysage n’est jamais montré mais toujours suggéré par ce « dialogue – lecture de terrain » où le patois, le jargon et les idiolectes côtoient des éléments descriptifs extrêmement précis et imagés d’un lexique forgé par l’expérience sensible. Cette séquence existe également dans son intégralité et comme vidéo autonome (Col de la Fenêtre, 2025, 5’52 mn). Filmé au col de la Fenêtre, lieu choisi comme point de vue du récit, ce plan séquence propose une mise à l’épreuve cinématographique de nos représentations de la montagne.

Vous travaillez à la fois comme artiste plasticienne et réalisatrice : comment ces deux pratiques se rencontrent-elles dans ce film ?

À la base artiste plasticienne, c’est avec Pacheû que j’ai commencé à avoir également une démarche de réalisatrice. C’est pour moi particulièrement fécond de pouvoir travailler parallèlement sur des formats cinématographiques plus longs qui permettent une narration et sur des formes plus expérimentales (créations sonores, installations vidéos, séries de photos, performances et œuvres graphiques) qui peuvent explorer de manière plus précise, ou différente, certains axes de recherche.

Je pense les films de la même manière que les œuvres, Pacheû n’a pas été réalisé à partir d’un scenario écrit mais pensé en termes de sensations et basé sur des dispositifs de tournages expérimentaux imaginés avec les protagonistes du film. Laurent Bibollet, Mathias Dunand et Enrico Bonino (guides de haute montagne), Damien Donner (aide gardien de refuge), Ludovic Ravanel (géomorphologue), Ilaria Sonatore (alpiniste) ont été filmés comme des performeurs, engagés dans différents terrains. Je privilégie le terme terrain à paysage, un espace plus ou moins étendu de la surface du sol plutôt qu’un paysage contemplé de loin. Les protagonistes, pourtant athlètes de haut niveaux ne démontrent aucune prouesse sportive ou alpinistique. Ils sont ici filmés de près, engagés dans la complexité de l’espace et de la matière. Une pente, une arête, un rocher que j’envisage alors comme des plateaux de danse. Il s’agit de tenter de rendre par l’image et le montage cinématographique un rapport à la montagne qui se joue dans la kinesthésie (le sens du mouvement). Des jeux de vitesse et d’équilibre des corps qui parcourent et ressentent ces espaces instables.

Cette ligne de recherche a donné ensuite l’installation vidéo Moraine (2025), cherchant à pousser plus loin cette recherche cinématographique.

Le film met fortement l’accent sur le son — les bruits de la montagne, les gestes des corps, les éboulements …

Comment avez-vous travaillé la bande sonore et quelle place lui donnez-vous face à l’image ?

Dans un film, le son est pour moi aussi important que l’image. Ces dernières années, j’ai travaillé sur le bruit de la langue – la prosodie de la langue parlée – cela m’a apporté une expertise singulière du son. Pour Pacheû, j’ai eu envie d’aborder le milieu de haute montagne par le son : se plonger dans un milieu plutôt que de le contempler de loin, explorer et chercher les lieux de tournage pour leur qualité sonore, écouter le silence jusqu’à l’entendre résonner sur les parois alentours, comprendre un environnement par l’écoute.

Dans son journal Vers la nuit, le professeur John Hull devenu aveugle, raconte comment la pluie lui redonne la perception d’un espace : chaque matériau percuté par les gouttes révèle sa sonorité propre et la distance des choses les unes par rapport aux autres. À l’instar de cette reconstruction d’une représentation spatiale par le son, j’appréhende la montagne comme un laboratoire sonore. Je cherche des qualités de silence et de résonance et expérimente des trajectoires sonores autour d’un micro binaural fabriqué pour l’occasion. Je collectionne des gestes, des lignes et des motifs sonores : une boule de neige dévale une pente, un ricochet sur un lac gelé, des chutes de pierres, un ruisseau souterrain, une forêt enneigée qui fond sous les premiers rayons de soleil, des pas qui traversent une épaisse couche de neige ou glissent dans un pierrier. Cette recherche a donné deux installations sonores et a constitué en partie la bande sonore de la montagne pour le film.

Généralement au cinéma, les sons sont recréés en post production : un bruitage d’avalanche est fabriqué en soufflant dans un micro et frottant un sac plastique. Ici tout a été pris sur les lieux de tournage. On entend le silence bruyant de la montagne.

Un glacier à l’air visuellement inerte mais quand on tend l’oreille et amplifie le son, une multitude de craquements, froissements, écoulements, écroulements résonnent dans différentes cavités, à différentes distances et révèlent les mouvements de ce léviathan de glace. Le son est aussi symptomatique du réchauffement climatique. Les vallées glacières vidées de leur masse de glace deviennent d’immenses caisses de résonnance des eaux de fontes de plus en plus denses. Les écroulements rocheux ne sont plus des évènements isolés mais résonnent les soirs d’été comme le clocher d’un village qui marque les heures.

À chaque tournage, j’ai récolté les fonds d’air (le bruit du silence de chaque espace) avec ma tête binaurale bricolée et placé des micros dans les casques d’alpiniste des protagonistes (à l’abri du vent), pour enregistrer leurs gestes et contact avec le sol. Ces protocoles d’enregistrement ne sont pas d’une grande technicité mais réalisé avec des dispositifs de tournages très précis. J’ai dû moi-même prendre le rôle de preneuse de son, parce que mes ingénieurs du son ne pouvaient pas me suivre sur site. Les enregistrements en milieu extrême sont forcément plein de petits défauts et complexes à monter et mixer mais ça m’intéresse de travailler avec cette réalité sonore. Nous menons en post-production un travail d’orfèvrerie pour tenter de révéler l’enveloppe sonore de ces montagnes. Les bruits de pas normalement silencieux dans l’arrière-plan sont gardés pour rendre un rapport tactile au paysage filmé. Un souffle présent dans un enregistrement est laissé quasi en l’état pour ne pas dénaturer un écroulement rocheux. Cela demande une précision et expérimentation d’écoute tout en étant attentif à la perception des normes d’une diffusion cinéma

Il est dit que le film n’aborde pas la montagne comme paysage ou décor, mais comme « milieu ». Pouvez-vous nous expliquer ce concept et ce qu’il change dans votre approche visuelle ?

La représentation de la haute montagne a une histoire aussi récente qu’obsolète. On est passé en très peu de temps d’un espace vierge et maudit à un espace sublime à gravir, vaincre et coloniser, à un espace industriel touristique et qui reste malgré tout un milieu naturel précieux et en aujourd’hui en péril.

La montagne est souvent filmée pour la publicité et le culte du sport en utilisant les codes de représentation du spectaculaire et où elle n’est qu’un décor. Il est important d’apporter d’autres formes d’attention et de représentation. Comme le dit Enrico dans le film « c’est triste parce que la montagne est en train de souffrir mais en même temps ça nous rallume un peu l’attention ». Sortir de la contemplation d’un paysage – carte postale, déconstruire l’idée d’une nature instrumentalisée uniquement par l’exploit sportif sans ignorer la réalité du territoire du massif du Mont-Blanc qui est autant un espace naturel désertique qu’un espace industriel urbain. Pour les habitan·tes et travailleur·euses de montagne, ces questions sont difficiles, partagées entre une sensibilité à la nature et une dépendance économique au tourisme.

Quand j’ai commencé le montage des recherches gestuelles et sonores des premiers tournages, j’ai eu besoin de filmer la montagne en plan-séquence fixes, sans sommet (qui monopolise habituellement l’attention), sans ciel et sans humain pour laisser de la place au son, à la voix de la montagne. Ce paysage minéral complexe est aussi fascinant qu’il soit contemplé à l’échelle d’une vallée de plusieurs kilomètres ou scruté sur quelques centimètres de sol. Cette intuition est fortement influencée par mon regard de vidéaste formé à l’ESAAA, École d’art d’Annecy, dans une famille d’artistes sculpteur·ices (Linda Sanchez, Grégoire Bergeret, Fabrice Pichat). Les conditions très précises de lumière et de silence que je cherche en tournage sont aussi déterminantes : une luminosité douce de l’aube ou du soir d’été, où celle plus pâle de l’automne. La lumière est réfléchie indirectement par les surfaces rocheuses et enneigées. Plus ou moins bleue, violette ou orangée, elle révèle le grain et les lignes, rend lisible toutes les facettes et détails avec une même tendresse tactile. Face à ces cadrages, il y a une perte de repère d’échelle significative de ce milieu désertique, on ne sait plus si l’on est à l’échelle de la main (cm) ou celle de plusieurs heures de marche (km). Seuls les marcheurs qui traversent les plans redonnent une idée de l’échelle. Je poursuis aujourd’hui ces questionnements dans un travail photographique.

Quelles ont été les plus grandes difficultés techniques ou logistiques lors du tournage en haute montagne (glace, neige, terrain instable, météo) ?

Avec Pacheû j’ai petit à petit dû changer d’équipe technique. Il faut un minimum de capacité de déplacement et de réactivité en montagne même si l’on n’est pas des grands alpinistes. Avec mon chef opérateur, Antonin Claude, on a dû s’apprivoiser parce qu’il ne vient pas du tout du milieu artistique. Aujourd’hui, j’ai une équipe qui me suit depuis plusieurs années (guides, chefs opérateurs et maintenant ingénieurs du son contrairement à Pacheû où j’ai pris ce rôle seule) et on arrive petit à petit à développer des conditions de travail dans ce milieu complexe.

On cherche des lieux de tournages précis, on dort sur place pour trouver des conditions de lumière et de silence et pour gagner du temps d’expérimentation dans ce milieu où la météo change en quelques instants. Pour Pacheû il a fallu être patient, certains tournages liés à des saisonnalités (la neige de janvier ou le silence de novembre) ont dû être reportés sur plusieurs années. Il y a eu aussi le COVID et la grossesse de ma deuxième fille qui sont venus perturber les calendriers de tournage …

Mais les dispositifs fonctionnent en fait assez bien, par exemple le premier chapitre où je les filme en pente raide, on est monté au col de la Fenêtre, accessible en ski de rando même pour mon équipe et moi. Sous le col il y a plein de petites pentes très raides où l’on a pu expérimenter. Avec Antonin, on déchausse et on redescend à pied à mi-pente pour être au plus proche des corps filmés ; les performeurs, eux, passent chacun leur tour et plusieurs fois sur la zone d’expérimentation que l’on peut cadrer de différente façon. Ils ne sont pas en train de faire une grande voie mais la pente est vraiment raide et leur corps engagés dans la matière, ils ne font pas semblant, on ressent leur concentration. On travaille avec une petite caméra sur pied, on utilise jamais de drone ou de caméra embarqué… car c’est soit trop bruyant, soit trop lié au tournage de sport extrême spectaculaire. Antonin est un grand spécialiste du suivi de sujet en mouvement en milieu difficile et cela nous permet de capter plein de choses.

Quelle est votre relation personnelle à la montagne et comment cette relation a-t-elle évolué au fil de votre travail sur ce film ?

Enfant, fille de pisteurs et de guide, j’ai fait surtout beaucoup de ski et mon expérience de la haute montagne est liée à ce souvenir des Grands Montets. Le silence du glacier d’Argentière sous la neige et les blocs de glace bleue devant lesquels je m’arrêtais à chaque dernière descente de la journée pour un moment de contemplation rituelle. Jeune adulte, j’ai arrêté d’aller skier là-haut, prise par mes études et n’ayant plus droit à un accès privilégié gratuit sur ce terrain d’exception. À l’École d’art, j’ai souvenir d’avoir souvent cité ces paysages pour parler d’expérience esthétique. Les séracs du glacier d’Argentière personnifient en effet pour moi une expérience intime du sublime. Expérience que j’opposais à l’époque à la recherche artistique expérimentale vouée à questionner notre rapport aux images et à l’évolution de nos représentations du monde contemporain. Mais Pacheû m’a embarquée dans une longue recherche sur la montagne où un double regard à la fois d’habitante et d’artiste plasticienne me donne un point d’observation privilégié. Ces projets décalent mon travail et m’ouvrent un vaste champ d’investigation cinématographique et artistique.

En tant que public ici à Lucinges, que souhaitez-vous que les spectateurs retiennent après avoir vu Pacheû ?

C’est toujours chouette de partager Pacheû en Haute Savoie. J’ai eu la chance de le partager avec des publics très différents en France et à l’étranger : autant avec des spécialistes de l’art contemporain et du cinéma, des citadins, des professionnels de montagne, des habitants de bord de mer, des publics amateurs, scolaires, des prisonniers, … à chaque fois les échanges sont très riches. Quand je montre le film en Haute-Savoie, je trouve souvent un public qui connait très bien la montagne mais assez peu le format des essais documentaires. Au départ ils sont souvent surpris, déconcertés mais la sensibilité donnée par la pratique de la montagne leur donne accès à la poésie du film. Je vous partage ici la réaction de la gardienne du refuge des Prés (où l’on a dormi en tournage). Adeline est venue à une projection aux Houches et son retour m’a particulièrement touchée :

Salut Camille, franchement je suis venue en me disant que j'allais trouver le temps long....Mais waouh tout le contraire ! J'ai même trouvé que c'était trop vite fini ! Magnifique, j'ai adoré prendre le temps de regarder les images, et y chercher plein de détails. Les montagnes sont magnifiques ! Le fait de ne pas voir les sommets ni une vue d'ensemble nous aide vraiment à se concentrer sur les choses qu'on ne regarde habituellement qu'en second temps ou même pas du tout. J'ai été absorbée par les conversations de nos guides et de Ludo, j'ai complètement imaginé dans les moindres détails le décor qu'ils racontaient. Je pense même être partie en méditation à certain moment lors des scènes avec les bruits des éboulements, de la neige, des rochers, de l'écoulement de l'eau. Bref un moment très agréable, et apaisant ! Un pari pas évident pour quelqu’un qui a dû mal à se poser une heure sur un siège ! Bonne continuation dans tes projets !

Adeline

Quelle est la prochaine étape pour ce projet ?

Y aura-t-il d’autres formes (exposition, installation, suite filmique) ?

Le projet de recherche Pacheû mené entre 2019 et 2023 a donné lieu à plusieurs œuvres présentées lors d’une grande exposition monographique à l’IAC de Villeurbanne/Rhône Alpes.

Vues de l’exposition monographique Fond d’air, IAC Villeurbanne-Rhône-Alpes, 2023 © Thomas Lannes

Ensuite, en 2024-2025 j’ai mené un nouveau projet sur les moraines de la Mer de Glace qui a donné lieu à une installation vidéo Moraine présentée à la Biennale son (Sion, Suisse, 2025) et présentée aussi comme court métrage en festival de cinéma (Fid Marseille 2025, Doclisboa 2025). J’ai également réalisé une série de photographies Glacier noir exposée sur le couronnement du barrage de Mauvoisin (Le Chable, Suisse, 2025) et présentée en diptyques dans un livre d’artiste publié par Roma Publications.

Je travaille actuellement sur deux nouvelles recherches au long cours et projets de film. Une recherche vidéo avec des enfants sur la transmission gestuelle des habitants de montagne et un projet intitulé Monstre pente mené avec des travailleurs d’une station de ski. Créée en 1964, la station des Grands Montets popularise un ski de haute altitude. Dans un milieu glaciaire en mutation, ce complexe hors-norme est raconté par ceux qui l’entretiennent : du récit journalier d’un pisteur historique aux ouvriers du chantier de sa reconstruction, s’esquisse la chronique polyphonique d’une montagne.