Lucinges, « Village en poésie »

En 2020, Lucinges devient « Village en poésie »

Qu’est ce que le label « Village en poésie » ?

L’appellation « Village en Poésie » et « Ville en Poésie » est attribuée aux communes qui donnent à la poésie une place prépondérante dans la vie locale et dans la politique culturelle municipale. Les communes doivent répondre à au moins cinq critères, sur une charte qui en comporte quinze. L’appellation est attribuée pour trois années, à l’issue desquelles un bilan détermine le maintien ou non de cette distinction.

L’appellation est attribuée en contrepartie d’un engagement durable et renouvelé de la municipalité qui prendra de nouvelles initiatives poétiques pérennes pour conforter les pratiques culturelles locales. Le Printemps des Poètes encourage vivement les actions allant dans le sens d’une large découverte des voix poétiques (invitations de poètes pour des lectures, rencontres ou résidences ; composition et densification d’un fonds poétique dans les bibliothèques…).

Il accorde aussi une attention particulière aux initiatives accessibles à tous et intergénérationnelles, ainsi qu’à celles qui inscrivent la poésie dans l’espace public (rues ou établissements baptisés de noms de poètes, affichages poétiques…).

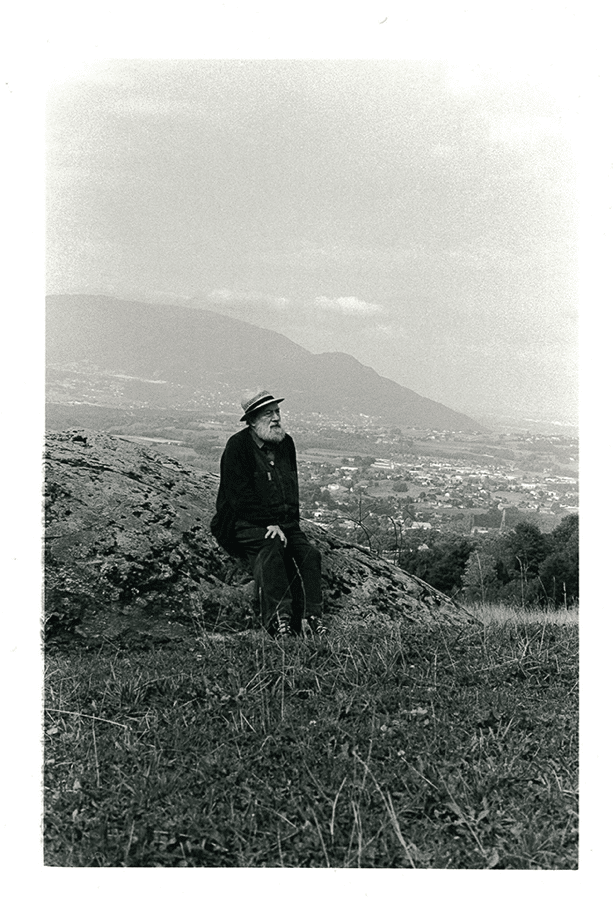

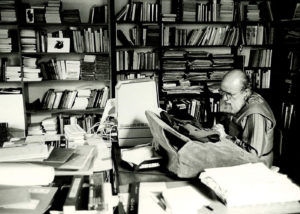

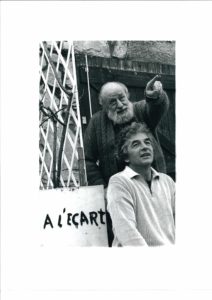

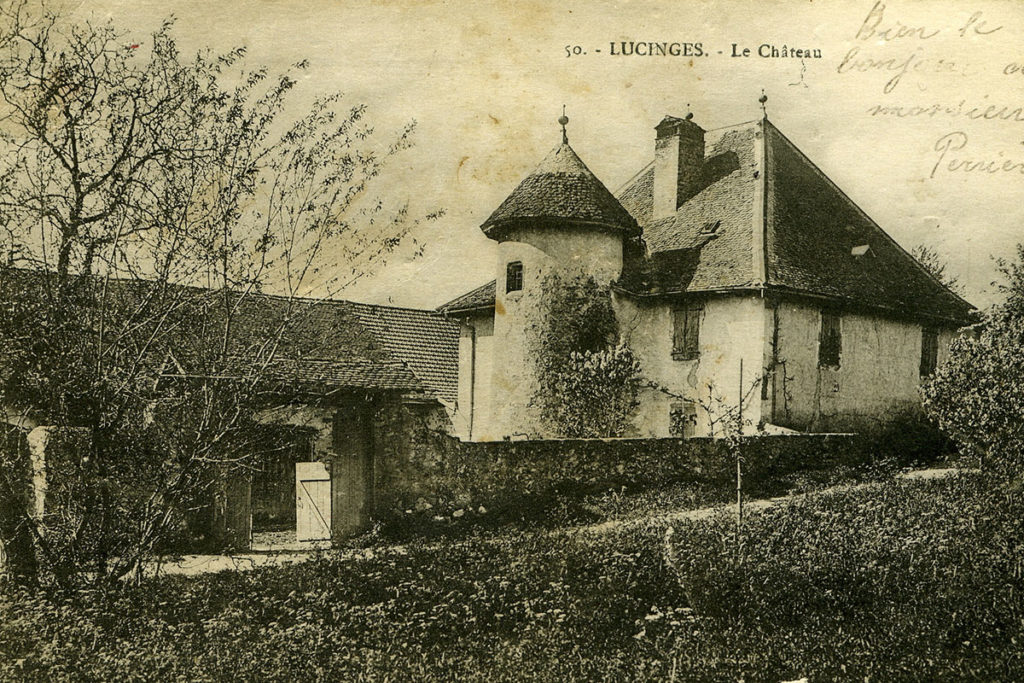

C’est en 1989, que Michel Butor s’installe à Lucinges. Entre 1989 et 2016, il écrivit de nombreux textes et plusieurs centaines de poèmes depuis sa maison dénommée à l’Ecart.

Suite à son arrivée et à son contact, de nombreux événements littéraires et poétiques vont voir le jour.

Comptant 1700 habitants, la commune peut aujourd’hui s’enorgueillir d’accueillir sur son territoire :

• Une bibliothèque de lecture publique Michel Butor

• Un café littéraire

• Une association du livre d’artiste 74 Michel Butor

• Des fêtes du livre d’artiste depuis 2010 (8 éditions)

• Un Manoir des livres, bibliothèque patrimoniale dédiée aux livres d’artiste

• Une maison d’écrivain Michel Butor accueillant des artistes en résidence (ouverture octobre 2020)

Riche de ces nombreux soutiens et équipements, la commune a rejoint les villes labellisées.

Adèle Godefroy, photographe et doctorante

Portrait d’Adèle Godefroy

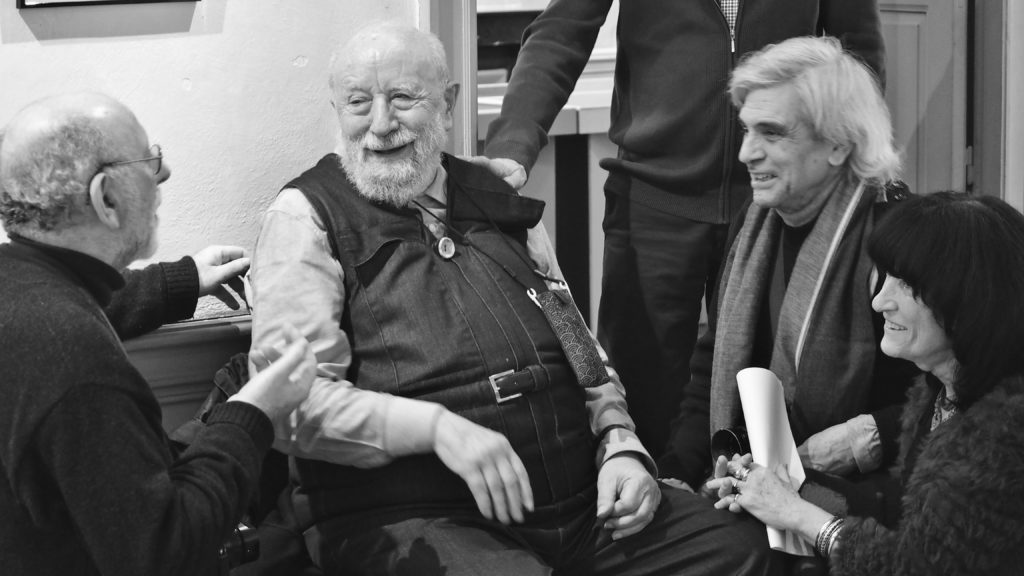

Adèle Godefroy est enseignante (lettres modernes/expression), doctorante et photographe. Grâce à l’amitié de Mireille Calle-Gruber, elle a rencontré Michel Butor en 2012 puis elle a accompagné la mise en œuvre de l’exposition de ses photographies en 2016 à Carcassonne.

En proximité avec Michel Butor, et avec le soutien de son directeur Philippe Daros (Université Sorbonne-Nouvelle), elle a conçu un projet de thèse à propos des dispositifs d’écriture à partir de la photographie. Elle s’intéresse à l’usage particulier que fait Michel Butor de l’image et aux multiples ‘’illustrations’’ qui accompagnent les images des photographes avec lesquels il travaille. Elle prévoit de soutenir son travail en 2021.

A l’Université, elle anime régulièrement des ateliers d’expression mêlant écriture, photographie et prise de parole auprès de publics dont la diversité nourrit sa créativité. Parallèlement à son travail, elle pratique la photographie au cours de projets de voyages itinérants, dont on peut avoir un aperçu sur son site internet: www.adelegodefroy.com

Dans quel contexte avez-vous rencontré Michel Butor ?

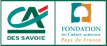

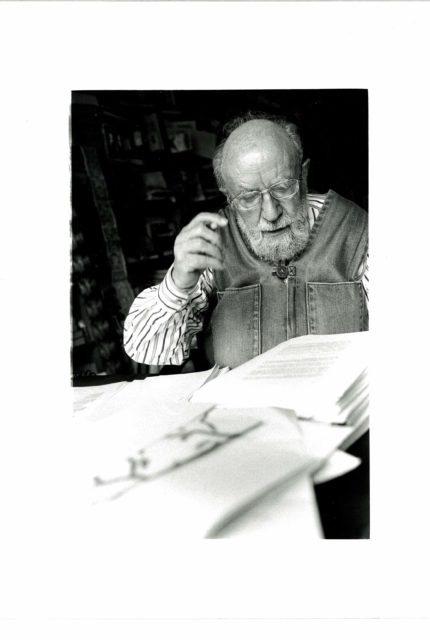

Avant de répondre à cette question, je suis retournée chercher le petit livre de Michel Butor Archipel de Lucarnes, publié aux Editions Ides et Calendes en 2002. Celui-ci était dans ma poche le 16 novembre 2012, comme l’atteste une dédicace de l’écrivain que je rencontrais pour la première fois au Musée des Beaux-Arts de Lille. C’est grâce à Mireille Calle-Gruber que j’ai pu débuter mon échange avec ce ‘grand homme’. A l’époque, j’étais étudiante en lettres modernes à l’Université Sorbonne-Nouvelle, mais j’étais surtout passionnée par la photographie et ses rapports avec l’écriture. Je me souviens de la curiosité avec laquelle j’avais observé Michel Butor parcourir quelques tableaux dans une des pièces du musée, les mains derrière son dos et le visage relevé, dans une attitude intense de contemplation. Quelques mois après, Michel Butor a choisi deux de mes photographies pour illustrer la revue « Nord » : en couverture, son visage, et en 4ème ce fameux ‘’dos’’. Notre relation a démarré par là.

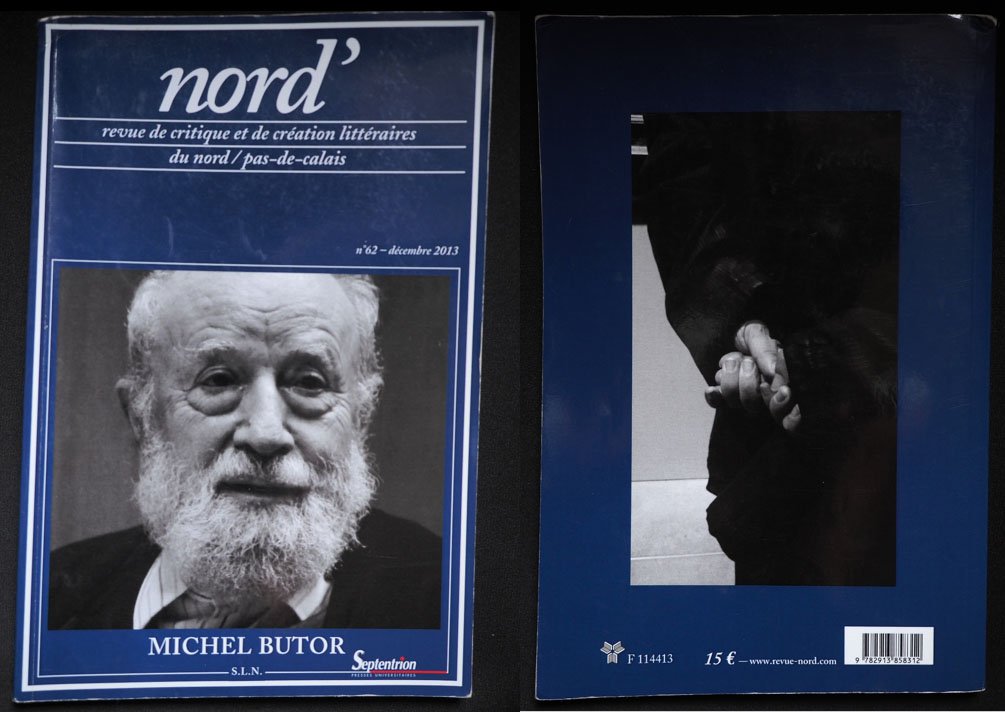

En 2014, Michel Butor m’a invitée chez lui à l’Ecart. J’ai découvert à ses côtés, déposés sur la plaque d’une lumineuse apportée dans mon sac à dos, ses négatifs photographiques. J’ai donc d’abord eu la chance de rencontrer l’homme Butor, le voyageur photographe. C’est le filtre des images qui a été la porte par laquelle je suis entrée dans son Oeuvre littéraire, que j’avais encore très peu lue à ce moment-là. Ma casquette d’universitaire parisienne est arrivée bien après, lorsque j’ai réalisé que ses romans étaient une petite partie du grand tout de son Œuvre, celle consacrée à ses multiples collaborations avec les artistes. Je crois que c’est la spontanéité et la grande simplicité de nos échanges qui nous a mutuellement enjoués : le rapport à l’image mais aussi à l’environnement (je suis fille d’agriculteurs normands), le regard porté sur les autres cultures dans les voyages, l’enseignement vivant de la littérature… ce sont ces thèmes que nous abordions en toute tranquillité, à la petite terrasse ! Michel Butor incarne la figure de l’écrivain accessible, amoureux du monde et de ses acteurs, aussi ‘petits’ soient-ils. Il m’a très largement réconciliée avec le côté impressionnant (et pompeux) du monde académique duquel il s’était toujours protégé…

Le rapport de Michel Butor à la photographie (la sienne et celle des autres) est à l’origine de votre sujet de doctorat aujourd’hui. Sa pratique est restée longtemps méconnue.

Pourriez-vous nous présenter son travail de photographe et ses principaux centres d’intérêt dans ce domaine?

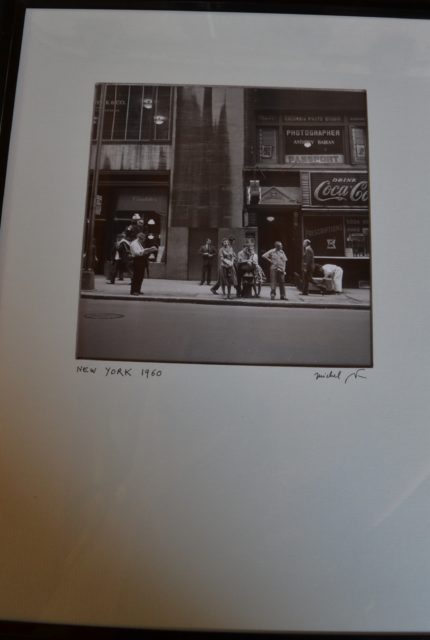

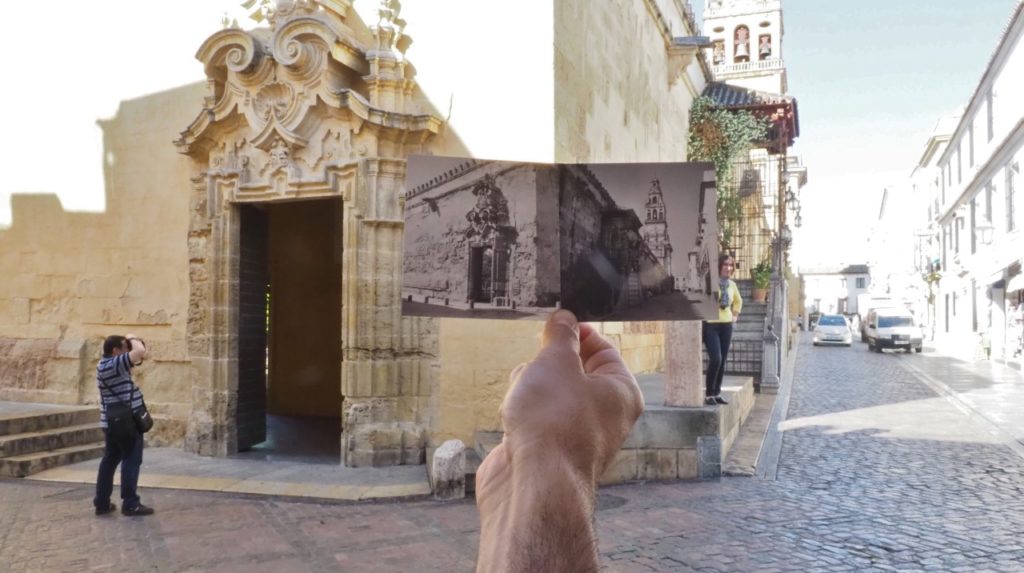

Les dix années de pratique photographique de Michel Butor sont longtemps restées dans l’ombre. Lorsque l’écrivain a confié à Mireille Calle-Gruber ses archives de négatifs, minutieusement classés dans des petites enveloppes par ordre alphabétique, cela a été une grande surprise ! La seule mention qu’il faisait directement de ses images se trouve dans « Cordoue » le premier texte du Génie du lieu I (1958) : Butor dit écrire par l’intermédiaire de photographies « rapportées » de la ville, qui font partie de l’ensemble de cette « information précaire » dont parle Butor la page précédente, pour qualifier la documentation récoltée et rassemblée au retour de son voyage. Michel Butor est toujours resté discret sur sa pratique, et ceci pour plusieurs raisons que j’ai essayé de comprendre dans mon travail de thèse. Ses images sont des matériaux stimulants d’écriture, et ce qu’il faut comprendre, c’est que c’est d’abord le fait qu’il les ai faites qui est essentiel : il insiste sur le fait qu’il photographie moins pour « fixer des souvenirs […] qu’inventer une image »[1]. Autrement dit, l’image a pour l’écrivain une fonction mémorielle, mais non de mémorisation : il n’y a pas recours pour garder un souvenir matériel, une trace du passé qui viendrait suppléer à sa mémoire. La photographie est témoin de son expérience de la traversée des lieux et de leur manifestation à son regard : une sorte de trace dynamique d’un « j’y étais » plutôt que d’un « ça a été » (R. Barthes). Le fait même qu’il utilise alors un Semflex en dit long sur l’ancrage particulier du regard dans l’espace : en effet, ce type d’appareil photo impose à l’appareilleur de s’installer dans l’espace et de calculer à l’avance tous les paramètres de la prise de vue (lumière, cadrage, figurants…etc.) En l’absence de trépied, c’est tout le corps qui devient le véritable stabilisateur de l’image, et le ventre est le support contre lequel l’appareil trouve son appui, le cadrage son équilibre. Dans « Philosophie du polaroid » (2007), Michel Butor insiste d’ailleurs sur le fait que « la relation du photographe avec le monde qui l’entoure dépend de l’appareil qu’il utilise »[2], distinguant la photo aventureuse de la photo méditative, résultats de « deux familles d’appareils qui correspondent à des gestes tout différents : ceux que l’on ajuste à l’œil, le Leica par exemple, ceux que l’on ajuste sur un écran, par exemple le Rolleiflex [3] ». On peut comparer ce type de photographie à la pratique de la méditation : l’activité résulte d’une pensée réflexive, et elle implique d’adopter une attention totale et focalisée du corps, en posture d’accueil de l’espace au sein duquel il vient s’ancrer à force de lenteur et d’immobilité.

Lorsqu’il trouve son axe, Michel Butor « [met] au point un décor et [attend] que quelque chose se passe à l’intérieur » parfois de longues minutes : un véritable rituel ! On est aux antipodes d’une esthétique dite ‘’humaniste’’ de la photographie, où les personnages idéalisés, les instants de grâce de la vie quotidienne sont les thèmes principaux de l’image. Ce qui se joue dans les images de Michel Butor est autre : comme me disait son ami Maxime Godard, il y a toute une « architecture des ombres » [4] qui se construit dans les formats carré 6×6, un primat de la distribution des lignes, de la matière dont la facture fait parler le génie du lieu. Conscient de ce décalage, il me répétait à Lucinges avoir longtemps pensé que ses images à l’«organisation très solide » [5] n’auraient pas intéressé. A voir le magnifique ouvrage Au temps du noir-et-blanc (2017) que Mireille Calle-Gruber a dirigé, on ne peut que constater combien ces images sont loin d’être ordinaires !

Comment est-il parvenu à intégrer dans sa pratique de la collaboration avec les artistes, son expérience de photographe ?

La photographie a été pour Michel Butor un « exercice » d’apprentissage du voir : il insiste sur le fait qu’il a toujours conservé un viseur dans la tête qui a conditionné la façon dont il a écrit à partir des photographies des autres. Je voudrais revenir sur une comparaison qu’il fait entre la photo et la citation. Les photographies, dit-il dans « Cordoue », « sont semblables à ces fiches que remplit un professeur au cours de sa lecture lorsqu’il a l’intention de parler d’un écrivain ». Elles sont l’équivalent de « citations » qu’il s’est « efforcé de bien choisir et découper à l’intérieur de ce grand texte étranger avec lequel [il se] familiarisait, et [qu’il a] traduites dans [sa] propre langue [6]. » L’image est une fiche et une citation : moins une reproduction exacte de la réalité qu’un emprunt, un condensé fragmentaire du réel (une citation est bien un extrait de quelque chose, voire une traduction). Butor insiste d’ailleurs sur le fait que la fiche, dans le cas de l’utilisation qu’en fait l’enseignant, « n’est mauvaise que lorsqu’on s’y tient, lorsqu’elle devient un obstacle entre le texte et le lecteur, lorsqu’elle empêche celui-ci d’aller découvrir celui-là. » Comme lorsqu’elle filtre la perception individuelle du lecteur, la photographie reste donc un adjuvant de départ : à partir de lui, la vision invente et improvise sa propre illustration. Car « pour voir véritablement […], un certain effort d’attention et d’imagination est nécessaire[7]. »

Le développement d’une œuvre n’est jamais définitif, comme le développement du négatif n’a longtemps été qu’une finalité secondaire pour Michel Butor. Cela se traduit dans son travail par son intérêt pour le processus de l’œuvre, toujours à reprendre et à poursuivre. Ses dispositifs d’écriture sont toujours particulièrement mobiles et dynamiques : ils accompagnent les photographies des artistes, sans pour autant jamais prétendre les légender de façon définitive.

Quels sont pour vous les principaux apports de l’écrivain en photographie ?

Je ne saurai commenter tous les écrits de Michel Butor avec les photographes, tant ils sont multiples et la variété de leur contenu d’une densité réellement savoureuse… Je pense en particulier aux textes écrits pour ses amis Maxime Godard, Serge Assier et Bernard Plossu avec qui j’ai la chance d’échanger au quotidien (j’en profite pour les remercier pour leur amitié si chère, et leur accueil dans leurs univers respectifs !). En deux mots donc, je dirais qu’il est fascinant de constater le souci constant de Michel Butor de rendre hommage à l’artiste avec lequel il travaille, en créant à chaque fois un nouveau dispositif d’inscription de l’écriture dans le livre dans lequel elle se loge. Il y a toujours des raisons ! Par exemple, Michel Butor invente des « rails de mots » pour faire écho aux rails d’images de Bernard dans Paris-Londres-Paris (1988) une prose qui déambule dans les espaces photographiés par Maxime dans Les fantômes de Laon (1999)– qu’ils parcouraient ensemble – ou encore des quatrains, plus discrets, pour les photographies de Serge dans Instants de Chine (2009) : dans ce très beau livre, son écriture manuscrite apparaît sur des calques dont la transparence et le contenu entrent en résonance avec l’esthétique orientale. Michel Butor a aussi écrit avec des photographies de sa femme Marie-Jo, au retour de leurs voyages communs : un compagnonnage plus intime encore, où écriture et images cohabitent avec harmonie dans l’espace du livre.

Toutes ces variations ont beaucoup nourri le contenu de mes cours et de mes ateliers consacrés à l’écriture et l’image. Les étudiants ont trouvé une source inépuisable d’invention et ont pu s’en inspirer pour aboutir à des productions étonnantes et d’une grande richesse. Michel Butor, par ailleurs toujours soucieux de transmettre un enseignement vivant de la littérature, ne m’avait pas caché son enthousiasme quant à découvrir les résultats de ces ateliers lorsque je les préparais.

Il nous a malheureusement quittés trop tôt pour cela…

Quel rôle a joué Michel Butor dans votre propre travail photographique et dans quelle mesure avez-vous été influencée par lui?

Parce que l’image est ce moyen d’expression privilégié où l’on n’a pas à rechercher la formule, où l’on peut garder le silence, la photo m’a toujours parue plus essentielle que l’écriture dans mon rapport au monde. Cela peut paraître paradoxal pour une littéraire ! Mais je reconnais avoir souvent eu le sentiment qu’écrire me posait problème, en même temps que j’ai toujours tenté de comprendre pourquoi l’écriture était essentielle. Travailler sur l’œuvre de Michel Butor et profiter de mes déplacements à l’étranger dans les lieux qu’il a pu traverser a été pour moi l’occasion de réaliser la chose suivante : j’écris seulement lorsque j’ai manqué l’image, lorsque l’image me manque. Photographie et écriture sont complémentaires. Avec Michel Butor, illustrer par le texte devient une manière de donner à voir d’autres images, et de sortir d’une approche conflictuelle, hiérarchique, entre image et texte. Aujourd’hui, j’ai trouvé ma propre écriture poétique : c’est un tout autre travail, que j’ai hâte de faire aboutir.

Pour ce qui est de ma pratique photographique, j’ai voulu faire l’expérience de prendre des photos numériques au format carré : j’ai adopté celui-ci pour un projet créatif sur Cordoue et Istanbul qui fera partie de mon dernier axe de thèse (volet recherche-création). Cela a complètement modifié mon regard sur ma pratique et j’ai ressenti très fort combien ce format a ralenti mon arpentage dans l’espace, ancré davantage mon corps et mon regard sur les choses.

Cerisy-la-salle, le 25 juillet 2020

[1] Michel Butor, Un viseur dans ma tête, Œuvres Complètes X, Editions La Différence, p. 1167.

[2] Michel Butor, « Philosophie du polaroid », pour Joel Leick, 2007.

[3] Michel Butor : « Lorsqu’il y a un viseur à l’œil, l’autre œil reste disponible, tout est plus facile et plus rapide, on attrape l’image au vol. Lorsque l’on vise sur un écran, verre dépoli ou miroir, on tient l’appareil sur son estomac, les deux yeux sont impliqués dans la mise au point, le cadrage qui peuvent être beaucoup plus travaillés. » in « Poésie et photographie », Michel Butor : un viseur dans ma tête, op.cit., p.

[4] Courrier du 29 mai 2019.

[5] « Le photographe s’il est armé d’un Rolleiflex se promène avec un carré dans le regard, il est à l’affût de ce qui va pouvoir rentrer dans un carré, devenir parlant dans les limites d’un carré ; s’il est armé d’un Leica, c’est un rectangle. Sa vision est définie par cette forme géométrique […] » M.B « Henri Cartier-Bresson sous l’objectif de Michel Butor », in Arts, n°699, 3 décembre 1958, p.5.

[6] Michel Butor, Le Génie du lieu I, Paris, Editions Bernard Grasset, 1958, p.14. L’évocation de Cordoue commence par l’intermédiaire de photographies que l’auteur a, dit-il, « rapportées » la ville : jusqu’à maintenant, on associait ces dernières aux « médiocres images », à « l’ensemble de [l’]information précaire » dont parle Butor la page précédente, c’est-à-dire à la documentation récoltée et rassemblée au retour du voyage. Le fait de savoir désormais que Butor était lui-même à l’origine de photographies nées de son passage élargit le champ de possibles des supports visuels référentiels.

[7] Michel Butor, « Cordoue », Le Génie du lieu, Editions Bernard Grasset, 1958, p.22, nous soulignons.

Une nouvelle publication dédiée aux livres d’artiste de Michel Butor vient de paraître

La Bibliothèque Nationale de France vient de publier un inventaire qui recense les livres illustrés et les livres d’artiste imprimés de Michel Butor réalisés entre 1962 et 1990.

Cette ressource précieuse est à découvrir en ligne en open édition:

https://books.openedition.org/editionsbnf/3637

Elle fait partie de la collection « Conférences et Études » de la BNF. Cette collection est consacrée aux conférences, colloques, journées d’étude et plus largement aux recherches menées à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de ses activités liées à la conservation, la communication, le classement, la restauration et l’histoire des techniques du livre.

L’inventaire a été réalisé par Marie Minssieux-Chamonard.

Archiviste paléographe de formation, Marie Minssieux-Chamonard est conservatrice en chef des bibliothèques, en charge de la réserve des Livres rares à la Bibliothèque nationale de France, site de Tolbiac depuis 2004. Elle a consacré sa thèse de l’Ecole des Chartes en 2000 à l’écrivain: Michel Butor et ses artistes : livres manuscrits (1968-1998).

C'est en 1962, que Michel Butor réalise son premier livre de collaboration. Des centaines d'autres suivront.

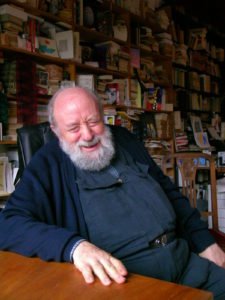

Le Dictionnaire Butor, par Henri Desoubeaux

Henri Desoubeaux est l’auteur du Dictionnaire Butor

Il nous présente cette ressource créée en 2000 avec l’écrivain.

Né en Normandie en avril 1956, Henri Desoubeaux vit à Paris où il a d’abord poursuivi des études de lettres modernes à l’Université de Paris VIII et où il a enseigné jusqu’à récemment dans le secondaire. Auteur d’articles sur André Breton, Raymond Queneau, notamment, il s’est surtout intéressé à l’oeuvre de Michel Butor auquel il a consacré sa thèse de doctorat. Puis après avoir publié un ensemble d’entretiens de Butor en trois volumes en 1999, il se consacre au Dictionnaire Butor qu’il lance sur Internet l’année suivante et qu’il ne cesse d’entretenir depuis lors. Dernièrement il a codirigé un volume d’hommages à l’auteur de La Modification pour ses quatre-vingt-dix ans (Dix-huit Lustres) et a publié un volume composé d’une vingtaine d’essais critiques intitulé Promenades butoriennes.

Comment est né le Dictionnaire Butor ?

La naissance du Dictionnaire remonte au rassemblement et à la publication sous la forme de trois forts volumes, en 1999, de 150 entretiens de Michel Butor parus dans la presse et ailleurs pendant une quarantaine d’années (de 1956 à 1996) et qui a d’ailleurs était poursuivie à l’intérieur du Dictionnaire. En effet on trouve en annexe, à côté de la liste de tous les entretiens auxquels s’est livré Butor tout au long de sa vie, le texte d’une petite cinquantaine d’autres entretiens appartenant à cette période. Nous étions alors au tournant du millénaire et l’idée d’approfondir ma recherche sur une oeuvre aussi abondante m’obligeait à recourir à d’autres outils que ceux de la publication traditionnelle sur papier. Le travail que je voulais réaliser exigeait de recourir à l’outil informatique. Tout autre forme n’était pas satisfaisante. Je me suis donc lancé dans l’élaboration d’un énorme répertoire des publications de et sur l’écrivain, le poète, le critique et l’ami et le complice des peintres et artistes en général, sans oublier bien sûr les éditeurs très nombreux qui ont croisé le chemin de l’écrivain ou l’ont accompagné durant de longues années.

Cette recherche tous azimuts a été grandement facilitée par Butor lui-même qui, petit à petit, a compris l’intérêt de l’entreprise et m’a fourni toutes sortes de renseignements. En particulier, chaque année au moment de Noël, il m’envoyait le catalogue de ses publications pour l’année écoulée. Ainsi, il a beaucoup contribué à étendre le réseau de toutes ces informations que je disposais sur la Toile en multipliant les rubriques et les croisements mais aussi les liens hors du Dictionnaire lui-même. Puis, par la suite, il a renoncé lui-même à ouvrir un site spécifique qui lui aurait permis de publier ses textes (ou pour être tout à fait exact, d’abord ouvert il l’a très vite abandonné). Il a préféré, à ma demande, et avec le grand sens de la générosité qui était le sien, me permettre d’intégrer ses propres textes à l’ouvrage en cours. Comme pour le Catalogue de l’Ecart, il m’envoyait les textes qu’il désirait y voir figurer. C’est ainsi que son importance s’est très vite augmentée et permet aujourd’hui une circulation à travers son oeuvre aussi rapide, aussi exhaustive (c’est du moins le but poursuivi) qu’efficace.

Est-il alimenté régulièrement ?

Le travail pendant ces vingt dernières années de la vie de Michel a été intense. Il fallait à la fois faire les recherches nécessaires sur les publications, études, extrêmement nombreuses, thèses, travaux divers, qui avaient paru depuis les années 50 (voire un peu avant) et suivre le rythme de toutes ces publications en collaboration avec les artistes, notamment, qui s’égrenaient année après année. Ceci m’amenait à faire de nouvelles mises à jour du Dictionnaire de façon à peu près mensuelle (quand ce n’était pas bi-mensuelle). Aujourd’hui qu’il n’est plus là, le rythme a évidemment beaucoup diminué et je ne pense pas faire plus d’une ou deux nouvelles mises à jour par an. Le Dictionnaire reste cependant ouvert et quelques auteurs par exemple m’envoient des textes pour y être intégrés. Moi-même, ayant écrit des textes critiques sur son oeuvre, j’y ai fait figurer quelques-uns d’entre eux. Il s’agit d’une structure souple qui ne demande qu’à évoluer.

Pourriez-vous nous préciser le nombre de notices et de contributeurs à ce jour?

Sur la page d’accueil du site, figurent un certain nombre de noms de collaborateurs. Ce sont des collaborateurs ponctuels qui a un moment ou à un autre, m’ont soutenu. D’autres plus ponctuellement encore m’ont aidé à faire le point sur tel ou tel aspect. Et je remercie encore toutes ces personnes pour leur soutien. Mais d’un point de vue global cela reste un travail de recherche personnel avec les encouragements durables et amicaux de l’auteur aux 1001 curiosités et réalisations qu’était Butor. Je n’ai jamais calculé le nombre d’ « entrées » de ce Dictionnaire, mais un simple regard sur la page « Index » et les nombreuses rubriques qui la composent (Index général, Index des titres par ordre chronologique, … par ordre alphabétique, Index des artistes, Index des éditeurs, Index des interlocuteurs, etc.) suffit à s’en faire une idée. Certaines de ces rubriques sont plus étoffées que d’autres. Le temps m’a manqué pour aller plus loin et compléter les moins fournies d’entre elles, voire pour en ouvrir d’autres qui auraient pu trouver leur place ici. C’est un travail en expansion. On peut le prolonger presque indéfiniment. Mais heureusement d’autres personnes, ailleurs, à Nice par exemple, ou à la BNF, à Lucinges, à Genève, en Europe et hors d’Europe, s’activent à donner à la « Constellation Butor » de plus en plus de visibilité, de plus en plus de raisons de se faire entendre au milieu du fracas médiatique qui est le nôtre.

Paris, le 28 mai 2020

Colette Lambrichs, éditrice

La parole est donnée à Colette Lambrichs. Avec les Editions de la Différence, elle participa à la publication des Œuvres complètes de Michel Butor et collabora à la création de nombreux ouvrages, dont Une nuit sur le mont chauve, actuellement exposé au Manoir des livres.

Présentation de Colette Lambrichs

Née en 1946 à Bruxelles, Colette Lambrichs étudie la philosophie et l’Histoire de l’Art à l’Université Libre de Bruxelles. Après avoir travaillé pendant deux ans à la Galerie Withofs, elle organise pour le Studio 44, au Crédit Communal de Belgique, une exposition « Art africain, Art moderne ». Avec Corneille Hannoset, elle fonde « Le Ready Museum », musée virtuel qui invente au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, puis au Musée des Arts décoratifs à Paris, une exposition intitulée « La Vénus de Milo ou les dangers de la célébrité ». En 1972, Colette Lambrichs s’installe à Paris. Après un bref passage chez Weber, le distributeur de Skira, qui lui demande d’ouvrir une galerie rue de Rennes à Paris – elle rejoint la revue Obliques dirigée par Roger Borderie et Henri Ronse. En 1975, elle rencontre Joaquim Vital qui vient de créer avec Marcel Paquet « les Éditions de la Différence ». Depuis cette date, elle s’engage dans l’aventure éditoriale de cette maison d’édition rebelle aux formatages, dont l’art et la littérature sont la raison d’être. Elle continuera d’en diriger les publications après la mort de Joaquim Vital en 2010, jusqu’en juin 2017, date du dépôt de bilan. Parallèlement, elle écrit et publie à La Différence plusieurs recueils de nouvelles et deux romans, Tableaux noirs, (1980, 3e édition 1997), Histoires de la peinture (1988, 2e édition 1997), Doux Leurres (1997), La Guerre (2002), Logiques de l’ombre (2006) et Éléonore (2013).

Pourriez-vous nous raconter la naissance des Editions de la Différence en 1976 ?

J’ai rencontré Joaquim Vital en octobre 1975. Il était en train de préparer Les Demeures d’Hypnos de Patrick Waldberg qui allait inaugurer les publications des Éditions de la Différence qu’il venait de créer avec son ami Marcel Paquet. Dans son livre Adieu à quelques personnages, J. Vital écrit à propos de P. Waldberg : « La Différence, c’est lui qui l’a baptisée. Intitulateur d’un grand nombre de peintures, surréalistes ou non, il a avancé ce nom-là, que Marcel et moi avons adopté. Songeait-il à « la différence qui rapproche et éloigne le monde de la vision et celui du langage » comme l’a écrit Marcel ? À Gilles Deleuze ? À Jacques Derrida ? Je n’en sais rien. »

En tout cas, c’est avec l’ambition de mêler l’art, la poésie et la littérature qu’elles ont entamé leur catalogue. Les premiers titres en témoignent : peu après Les Demeures d’Hypnos de P. Waldberg, ont paru Les Origines de la statuaire de Chine de Victor Segalen et Pour l’amour de mourir de Malcolm Lowry.

Comment s’est déroulée votre première rencontre avec Michel Butor et dans quel contexte ?

Je connaissais Michel Butor depuis mon adolescence si on peut appeler « connaître » l’attention muette que je lui portais lors des soirées où il venait dîner chez mes parents quand il était de passage à Bruxelles. C’est avec Joaquim Vital, en travaillant sur des livres que nous voulions publier que j’ai fait réellement sa connaissance. Nous étions allés le voir à Nice, rue de Terra Amata, dans sa belle maison qui dominait le port pour lui demander d’écrire un texte qui accompagnerait les splendides photographies qu’avait prises Pierre Bérenger de l’ancien Museum d’Histoire Naturelle dont on déménageait les animaux avant la rénovation du bâtiment. C’était au printemps … de 1980, probablement au mois d’avril, car nous sommes repartis, non seulement avec son accord pour l’écriture d’un texte qui parut en 1982 sous le titre Les Naufragés de l’Arche, mais aussi avec un ensemble de poèmes que Vieira da Silva illustra de trois gouaches et que Michel nomma « Brassée d’avril », qui sortit la même année. L’Aventure Butor avait commencé.

Comment se passait la création d’un livre avec lui ?

Michel était un homme ouvert et curieux. Il cherchait à voir à travers les œuvres des artistes. « Je dis pour voir » écrivait la grande poète portugaise Sophia de Mello Breyner. Michel n’aurait pas démenti. Chaque livre imposait sa forme et sa taille. Il y avait les projets que nous avions et ceux qui naissaient de nos conversations. Ainsi, par exemple, Les Improvisations. Il nous avait parlé de ses cours à l’Université de Genève qui avaient été enregistrés et qu’il aurait aimé rassembler, retravailler et, pourquoi pas publier, mais c’était un énorme travail. Aurait-il le temps ? Joaquim Vital qui l’admirait beaucoup ne ratait jamais une occasion de le prendre au mot, de relever le défi implicite. Au troisième Jack Daniel’s, Les Improvisations sur Flaubert étaient sur le feu pour notre bonheur à tous. Après, très logiquement, il fallait entreprendre la suite, ce furent Les Improvisations sur Rimbaud… puis celles sur Michel Butor, en 1993 en attendant le gros morceau de celles sur Balzac qui parurent en trois volumes en 1998. Enfin, pour compléter la série, celles sur Henri Michaux en 1999 qui avaient fait l’objet d’une édition antérieure, limitée, chez Fata Morgana.

Avez-vous, au sein des Œuvres complètes de Michel Butor, un ouvrage, essai, ou un poème qui a votre préférence et pourquoi ?

Question piège. Les œuvres de Butor sont une planète. Comment choisir entre les poèmes, les répertoires, les romans ? J’ai cependant une tendresse particulière pour Les Improvisations sur Michel Butor, l’écriture en transformation. Michel se nommait lui-même « l’illustre inconnu ». Quand on prononçait le nom de Butor, venait chez l’interlocuteur comme un réflexe La Modification que suivait un long silence. L’image tenace d’une littérature ennuyeuse, désincarnée, illisible lui collait à la peau, propagée par tous ceux qui ne l’avaient jamais lu, ne le liraient jamais, les plus nombreux, en somme. Michel, qui était à la fois très orgueilleux mais aussi très modeste, d’une sensibilité à vif et plein d’humour feignait l’indifférence aux vibrations de cette rumeur dont il percevait les échos. Dans Les Improvisations sur Michel Butor que lui avaient demandé ses étudiants de l’Université de Genève, il se découvre un peu, raconte très simplement l’aventure intellectuelle dans laquelle il s’est engagé, quels en ont été les jalons, la situation de la littérature au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Non seulement c’est passionnant mais c’est aussi une merveilleuse introduction à son Oeuvre.

Le Manoir des livres a ouvert ses portes en février dernier avec la présentation d’Une nuit sur le mont Chauve, livre-objet monumental réalisé par Michel Butor et Miquel Barceló en 2013.

Pourriez-vous nous raconter la rencontre entre ces deux grands artistes?

À la mort de Joaquim Vital en mai 2010, je voulais absolument faire aboutir et continuer ce qu’il n’avait pas eu le temps d’achever. Le projet d’un livre à quatre mains de Butor et Barceló était arrêté, la rencontre entre les deux hommes avait eu lieu – Miquel qui faisait ses portraits à l’ammoniaque, avait entrepris celui de Michel et, pendant que Michel posait, ils bavardaient à bâtons rompus. L’idée du livre n’avait pas été trouvée jusqu’à ce que Miquel, à la fin d’une séance, nous montre à Michel et à moi, le carnet original d’une sorte de danse de mort traitée à l’eau de javel sur papier noir qui nous donna des frissons. C’était une évidence. Le projet était là devant nous ! Il n’y avait plus qu’à le réaliser. Mais comment ? Dans un premier temps, l’assistante de Miquel m’envoya des photos de chaque page que je transmis à Michel qui écrivit la suite des poèmes qu’il intitula Une nuit sur le mont Chauve qui n’était pas sans résonner avec le poème symphonique de Moussorgski, lui-même inspiré par une nouvelle de Gogol. Les poèmes surgiraient donc sur un fond noir à côté de chaque image comme dans le cahier original. Restait alors à imaginer l’édition de luxe. Nous avions fait des essais en sérigraphie qui n’étaient pas concluants et je désespérais de trouver une solution lorsqu’un jour, dans les locaux de la Différence, je découvris une publicité à propos d’un artisan qui renouvelait la technique du papier peint à la planche. Intriguée par le fait qu’il pouvait imprimer des surfaces très vastes d’un seul tenant, nous avons pris contact avec lui en lui expliquant ce que nous voulions et en lui demandant s’il serait capable d’utiliser comme Miquel Barceló l’eau de javel pour dépigmenter le papier avec sa technique d’impression. François-Xavier Richard de l’Atelier d’Offard s’est pris au jeu et a relevé le défi. C’est ainsi que sont nés ces rouleaux de papier noir, imprimés de manière aléatoire – la morsure de l’eau de javel n’étant jamais la même – qui sont tous uniques, bien que tirés à 99 exemplaires. Nous avons ensuite fait construire une boîte en tilleul marquée par des fers reprenant des figures de l’œuvre de Barceló qui enferment ces rouleaux. Je pense que c’est un des livres les plus extraordinaires qui aient jamais été faits.

L’Archipel Butor créé à Lucinges a pour vocation de faire connaître le livre d’artiste et l’œuvre de Michel Butor.

Quelle image souhaiteriez-vous que le public retienne de l’écrivain en quittant les lieux ? Quelle image garderez-vous de lui ?

Michel Butor était un visionnaire. Il a essayé à travers son Oeuvre de traduire en mots la déconstruction vertigineuse qui est en train de s’opérer sous nos yeux. Il savait, bien entendu, que l’informatique était en train de bousculer tous les codes de la narration, qu’elle permettait l’utilisation de connexions infinies qui diffractait le savoir dans des perspectives inouïes. En même temps, il s’attachait à des œuvres faites à la main, envoyait des cartes postales en forme de collages à ses correspondants, prenait plaisir aux matières que les peintres et les sculpteurs s’appropriaient. C’était un très grand esprit d’une culture impressionnante et, tout simplement, un homme merveilleux.

Suite au dépôt de bilan des Editions de la Différence en 2017, vous avez créé les Éditions du Canoë. Pourriez-vous nous parler de cette nouvelle aventure ?

J’ai très mal supporté le dépôt de bilan des Éditions de la Différence. J’étais convaincue qu’il était évitable mais je n’étais plus seule à bord. J’ai donc été mise devant le fait accompli, dépossédée de ce que j’avais construit avec Joaquim Vital durant 35 ans de ma vie. Dans la rage et le désespoir, je me suis dit que je ne pouvais accepter cela et j’ai créé Les Éditions du Canoë. C’est une toute petite structure éditoriale où je travaille seule. Elle me permet de continuer à faire ce que j’ai toujours fait. L’indépendance n’a pas de prix. Je le savais. Nous le savions. C’est grâce à elle que nous avons pu publier ces Œuvres complètes de Michel Butor qu’aucun éditeur sur la place de Paris n’aurait envisagé.

Voici l’adresse du site de ma nouvelle maison d’édition :http://www.editionsducanoe.fr

Propos recueillis en mai 2020 par Aurélie Laruelle.

Raphaël Monticelli, poète et critique d’art

La parole est donnée à Raphaël Monticelli, qui revient sur sa rencontre et son amitié avec Michel Butor. Au cours de l’entretien, il nous fait partager sa grande admiration pour l’auteur au « savoir encyclopédique » et évoque la maison d’écrivain qui lui sera dédiée.

Portrait de Raphaël Monticelli

Professeur de lettres, poète et critique d’art, Raphaël Monticelli est né à Nice en 1948.

Professeur, il a enseigné du collège à l’université avant d’être chargé de missions sur l’éducation artistique et culturelle dans l’académie de Nice. Critique d’art, il a animé deux galeries associatives, exposé, présenté et défendu des artistes de toutes tendances, réalisant souvent avec eux livres d’artistes et œuvres communes.

Poète et écrivain, il a publié cinq livres de Bribes aux éditions de l’Amourier. Ses recueils de poèmes sont parus chez divers éditeurs comme La Passe du Vent, l’Amourier, La Diane française, Manière Noire ou Tipaza. Parmi les derniers titres parus: Bribes (2015), Mer Intérieure (La passe du Vent, 2013), Chants à Tu (La Passe du Vent 2019), Si belle rétive (Tipaza, 2017), Traversées (La Diane française 2019).

Quand avez-vous rencontré Michel Butor?

Voici en trois rapides étapes:

– D’abord la découverte de La Modification. J’ai grand souvenir du moment: c’est l’année où Le Clézio a obtenu le Renaudot pour le Procès Verbal. On me conseilla de lire un autre Renaudot: Michel Butor.

– Ensuite par la rencontre de Michel Butor chez lui, dans sa villa niçoise, par l’intermédiaire de Manuel Casimiro, un artiste portugais en séjour prolongé à Nice. Nous nous sommes alors rencontrés quelques fois.

– Enfin par son rôle à la Villa Arson, avec Henri Maccheroni. Michel Butor présidait le conseil d’orientation de ce centre, et j’avais été chargé de choisir quelques uns des peintres de l’exposition inaugurale « Les écritures dans la peinture ». Dans l’année qui a suivi j’ai mis une partie de mon temps libre à la disposition de ce centre.

Nous sommes en 1984-85, vingt ans après ma lecture de La Modification.

Travaux d’approche, Chez Max Charvolen, Nice, 1988, photo Anne Charvolen

Pourriez-vous rappeler vos principales collaborations ?

J’estime que ma première collaboration a été ma participation à l’exposition inaugurale du Centre National d’Art Contemporain de la Villa Arson, sur un thème qui m’intéressait au plus haut point.

Après l’aventure de la Villa Arson, Michel Butor a quitté Nice et s’est installé à Gaillard d’abord, à Lucinges ensuite. C’est à partir de cette époque que nous avons commencé une relation suivie: correspondance, rencontres, expositions, textes, interventions. Chacun de ces moments a été important pour moi, et il m’est difficile d’établir un classement.

Essayons.

En premier lieu, la correspondance. Sans ces échanges, plus ou moins espacés, plus ou moins réguliers, j’aurais eu bien plus de mal dans mes activités.

J’ai trois lignes de forces dans ma vie: l’écriture, l’enseignement, le militantisme artistique.

Dans ces trois domaines, je me sentais – j’étais sans doute – infiniment isolé. Écrire à Michel Butor, lui parler de ce travail, recevoir de ses nouvelles, ses réponses, a été un soutien de tous les instants. Je n’attendais ni conseils, ni compliments, ni consolation. Je recevais ses lettres et c’était un réconfort.

Me reviennent deux moments forts dans cette correspondance.

– Voici le premier, je ne saurais le dater.

(Je précise auparavant que, s’il m’a toujours envoyé de ces lettres-collages, de mon côté j’utilisais alors beaucoup son fax, qui imprimait sur des papiers qui se roulaient en cylindres.)

J’avais tardé à lui écrire, pris par je ne sais plus quoi. Au bout de quelques jours je reçois une lettre dans laquelle il disait, entre autre: « Donnez des nouvelles: vos rouleaux de printemps me manquent ». Ça m’avait beaucoup touché.

– Voici le deuxième. Il date de 1998.

Dès l’été 1997, à Lucinges, nous avions décidé d’une grande manifestation Butor dans les deux départements de l’académie de Nice. Expositions, dans des galeries privées ou des lieux publics, conférences, interventions dans des classes, formations d’enseignants. Douze jours très occupés avec des moments intenses et uniques. Nous avions appelé ça « La Butoriade ». Unique: au programme du concours de l’agrégation de lettres figurait cette année là l’essai « La ville comme texte » que l’on trouve dans le 5ème volume des Répertoires. Imaginez cela: les candidats au concours de notre université ont travaillé le texte avec Michel Butor.

Pour compléter cette approche de « La ville comme texte », lors d’un passage à Lucinges, j’avais demandé à Michel de me sortir les photos de New York qu’il avait prises à la fin des années cinquante et que m’avait signalées André Villers. Nous avions choisi une quinzaine de clichés. L’exposition, ouverte au public, prenait place dans la formation de nos futurs enseignants.

Inutile de préciser que cet évènement avait été préparé par une intense activité épistolaire. Je lui écrivais jusqu’à trois fois par jour. Il nous est alors arrivé de nous téléphoner, ce qu’habituellement nous n’aimions pas faire.

J’ai des montagnes de souvenirs de ces douze jours: travaux faits ensemble, préparatifs, textes explicatifs, préfaces d’expo… et ce site que nous avons consacré à ses livres d’artiste ainsi que la convention passée entre l’académie de Nice et Michel Butor. Il y eut aussi d’étranges évènements, inattendus dans l’éducation nationale, dont je parle dans le premier cahier Butor.

Vous aurez compris que je sollicitais habituellement Butor pour des interventions de formation initiale et continue d’enseignants. Là encore, je laisse à votre imagination le soin de compléter mon propos.

Très souvent mes lettres concernaient des livres, les expositions que j’avais vues, des artistes avec lesquels je travaillais, et il m’est arrivé plus d’une fois de lui écrire: « Je voudrais avoir le regard de Michel Butor sur cet artiste »; « J’aimerais bien savoir ce que vous écrirez sur Untel ou untel ».

– C’est ainsi que, par exemple, nous nous sommes retrouvés, un jour, à Lucinges avec Martin Miguel, et qu’a commencé la belle collaboration entre eux. J’ai gardé l’enregistrement de tout l’entretien d’où j’ai tiré un texte ou deux.

De cette rencontre à trois est né aussi un livre d’artiste à six mains: œuvres de Miguel sur lesquelles nous avons écrit tous deux.

– Le texte le plus curieux que nous ayons écrit ensemble concerne une exposition de photographes, à la fondation Sicard Iperti de Vallauris, sous le commissariat de Gilbert Baud. Le titre de l’exposition: « L’œuvre et le regard ». Cinq photographes avaient photographié cinq artistes dans leurs ateliers. Les organisateurs m’avaient demandé un entretien avec Butor en guise de préface. Michel était alors très occupé, et je savais que, malgré tout, il accepterait, au détriment de sa santé. Je lui ai donc proposé de faire moi seul tout l’entretien en croisant un texte de lui et un de moi déjà publiés. J’ai fait ma petite cuisine, et, comme d’habitude dans ce genre de situation, lui ai envoyé le résultat pour « feu vert et bénédiction ».

– Le texte que j’ai pris le plus de plaisir à écrire avec lui est dédié à Jean-Jacques Laurent. À propos d’une série de l’artiste intitulée « Défilé » et exposée à la Fondation Sicard Iperti. Michel a mis les toiles dans un ordre narratif et a légendé chacune d’une sorte de titre, à la façon des débuts de la BD. Il m’a envoyé le tout en me disant « et maintenant, mettez-y votre grain de sel ». Je l’y ai mis. Ça a produit quelque chose qui nous amusait beaucoup.

– Le texte le plus… secoué, porte sur 4 artistes: Alocco, Dubreuil, Arden Quin et Maccheroni. Il s’intitule « Ping Pong » et a été publié dans « Échanges, Carnets 1986 » chez Z’éditions en 1991. Nous étions chez les Dubreuil et, tranquillement assis sur le canapé, Michel Butor écrivait ses quatre textes. Je suis lent d’habitude. Mais, piqué au vif, j’ai écrit mes quatre textes-réponses dans la foulée. Alocco vient de m’envoyer à l’instant, bel hasard, le scan d’une lettre de Butor de février 90, où il dit, à propos de Ping Pong: « Je trouve qu’on ne s’en est pas trop mal tiré ».

Trop de souvenirs reviennent. Chacun me semble important. C’est que, pendant trente ans, Michel Butor a été l’ami fidèle et attentif. Ni maître, ni mentor. Un de ces amis vrais qui vous aident à vivre et à travailler, par leur seule présence et leur seule attention.

Encore un mot, pour préciser. Je dis ni maître, ni mentor. Mais présence. Impressionnante. En sa présence j’étais le plus souvent muet, sauf si j’avais quelque point de détail à préciser pour un travail commun.

Mon mutisme… Je me souviens de notre visite à l’abbaye du Thoronet… Nous revenions de Toulon; je me suis trompé de voie sur l’autoroute et nous nous sommes retrouvés à proximité de l’abbaye. Je demande à Michel et Marie Jo s’ils veulent faire un petit détour pour la revoir. Ils me répondent qu’ils ne l’ont jamais vue. Aussi sec, je vais vers l’abbaye, l’un des monuments les plus étonnants de notre région et qui entrait, par ailleurs, dans les projets éducatifs dont je m’occupais. Arrivés sur place, nous commençons à faire le tour des lieux et soudain Michel me dit: « Alors, Raphaël, vous allez nous expliquer tout ça ».

J’ai été tétanisé. J’ai bredouillé un « Je n’ai rien à apprendre à Michel Butor » et me suis tu pendant toute la découverte. C’est à peine si j’ai pu glisser à Marie Jo que nous avions là l’une des plus belles acoustiques du monde.

Le fou rire de Michel Lucinges, 2004, photo Marc Benita

Regarder dans la même direction, 2010, Carcassonne

Michel Butor et Raphael Monticelli, Nice, photo Marc Monticelli

Michel Butor et Raphael Monticelli, 1997, Lucinges, photo Marc Monticelli

Parler de l’art, Villefontaine avec Charvolen, 2013

Quels sont pour vous ses principaux apports dans le domaine de la littérature mais aussi des livres d’artiste ?

Que vous dire? Tant de textes ont été écrits sur ces sujets. Tant de thèses sont en train de s’écrire.

Pour faire bref:

– L’un des grands écrivains de la littérature française. Pourquoi? Par la façon dont il a perturbé, d’abord, dépassé ensuite, les données du roman – les principes de la narration- pour lui donner des formes adaptées à notre époque, aux problèmes de notre époque. À notre façon de percevoir le monde, les autres, l’espace, les choses. Je lui avais dit un jour où j’étais en confiance, qu’il était un écrivain altermondialiste. Ça l’avait fait rire, « Ah! Ça! J’aimerais bien » avait-il répondu.

– L’un des grands penseurs de la littérature et de l’art. Chacun des courts essais des Répertoires, par exemple, vaut des thèses entières. Essais courts, faciles à lire et à comprendre (au point de risquer de paraître banals), mais pleins de points de vue inédits.

– Un praticien de l’art et de la littérature d’un modèle tout nouveau.

On parle beaucoup désormais de ses livres d’artiste. On parle moins de son travail avec les musiciens et de la présence de la musique (des structures musicales) dans ses écrits.

Dans tous les cas c’est une relation nouvelle qu’il a mise en œuvre avec les artistes, les plasticiens, les musiciens.

Dans ces relations, Butor ne s’interdisait rien, et n’interdisait rien à personne. Pour rester sur le livre d’artiste, tout était possible: tous les supports, tous les formats, toutes les façons de mêler écriture et arts plastiques. Que les œuvres croisées soient réalisées à un seul exemplaire, à quelques dizaines, ou à quelques milliers, tout était possible.

Dans son catalogue de près de 3000 titres (j’ai perdu le compte), je retiens comme particulièrement innovants et intéressants, ceux dans lesquels il écrit sur l’œuvre, c’est à dire, après l’intervention de l’artiste, son travail d’écriture physiquement porté sur l’œuvre elle-même.

C’est ce renversement de la primauté du texte et de l’image qui me semble l’un des faits majeurs de son travail dans les livres d’artiste.

Michel Butor et Raphael Monticelli, 1997, Lucinges, photo Marc Monticelli

Après l’effort ou Michel tranquillou… Lucinges, 1997, photo Marc Monticelli

Que pensez-vous du projet de maison d’écrivain porté par Annemasse Agglomération?

C’est une des grandes bénédictions de ces dernières années. Nous voyons tant de maisons d’écrivains, d’artistes, de musiciens, mises en pièce, détruites, ignorées, dispersées! Il y a, dans cette affaire de la maison Butor, quelque chose de… miraculeux. Je veux dire inattendu, étonnant, extraordinaire et que l’aller habituel de notre époque ne nous permettait pas d’espérer. Il a fallu la volonté et la générosité de Michel Butor lui-même, des élus, de Lucinges et de l’agglo d’Annemasse, des filles de Michel et Marie-Jo, et de l’intelligence des concepteurs. D’abord, donc, ce projet est une bénédiction.

J’ai revu la maison il y a deux ans. Les résidences n’étaient pas encore prêtes, mais la bibliothèque – l’espace de travail de Michel – était bien là, ouvert au public. J’y ai senti la même présence. Des objets avaient disparu, d’autres étaient là que je n’y avais jamais vus, comme les carnets de correspondance du collégien Michel Butor, ou les livres d’artiste pour les anniversaires de mariage de Michel et Marie-Jo. Tout cela m’a beaucoup ému et est important pour le grand public comme pour les futurs résidents.

J’ai lu, en son temps, attentivement le projet. Il va, je crois, dans le sens de l’esprit butorien. Si j’ai bonne mémoire, il est prévu de recevoir des écrivains et des plasticiens. Le génie du lieu voudrait que ça provoque des productions communes, des œuvres croisées, disait Michel.

Je suis pour le développement de résidences de ce genre. Pour leur intégration à la vie quotidienne. Pour qu’elles permettent le travail, et la rencontre avec les gens: public, population, école.

J’ai pensé que ce projet a tout pour réussir, et je l’ai fait savoir chaque fois que j’en ai eu l’occasion.

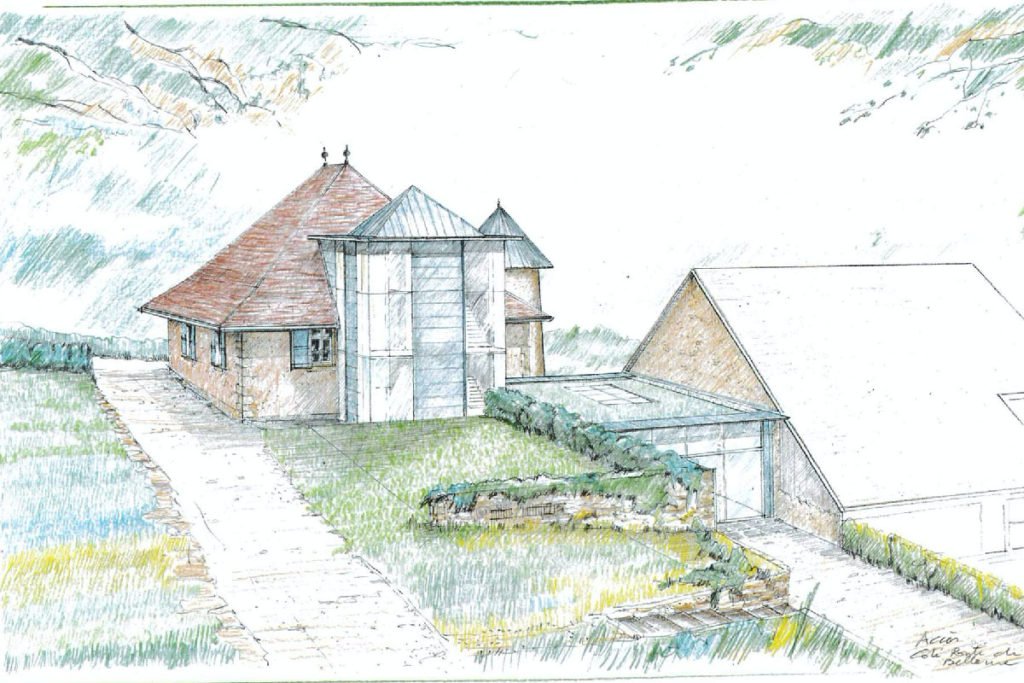

La Maison d’écrivain Michel Butor en travaux, 2020

Michel Butor et Raphael Monticelli, 2003, Coaraze, photo Marc Monticelli

Quelle image souhaiteriez-vous que le public qui viendra découvrir l’Archipel Butor retienne de l’homme et de l’écrivain qu’il était?

Je pourrais vous répondre d’un seul mot : la bienveillance.

Michel Butor ne manquait pas de répartie. Savait évaluer les gens, les situations, les travaux des uns et des autres. Il savait être mordant quand la situation l’y obligeait. Mais je n’ai jamais rencontré de personne plus bienveillante. Je pourrais vous en donner bien des exemples, pris dans les formations d’enseignants, quand il s’agissait d’évaluer un travail effectué durant un stage.

Sa bienveillance à l’égard des artistes était sans limite. Il ne travaillait pas qu’avec des artistes reconnus, encensés, plein de gloire. Il travaillait avec tous. Regardait tous les travaux avec respect et bienveillance. C’est la plus importante des leçons que j’ai retenues de lui.

Ajoutez à cela son savoir monumental, dans les arts comme dans les sciences, comme dans la politique (j’étais impressionné par sa connaissance géopolitique et la vigueur de ses analyses). Ses textes témoignent de cette sorte d’encyclopédisme.

Oui, que les gens qui découvrent l’Archipel Butor retiennent cela: un encyclopédiste de notre époque, bienveillant pour ses semblables, respectueux de tous.

Avril 2020

Propos recueillis par Aurélie laruelle

Une balade en bords de Loire, 2005, photo Raphaël Monticelli

Anne Slacik, peintre

La peintre Anne Slacik nous raconte sa rencontre et ses nombreuses collaborations avec Michel Butor.

Anne Slacik est née à Narbonne (France) en 1959.

Elle vit et travaille à Saint-Denis et à Pompignan dans le Gard.

Après des études en arts plastiques à l’université de Provence, puis à l’université de Paris I, elle obtient un diplôme de troisième cycle et une agrégation en arts plastiques (1984).

Prix de peinture, fondation Fénéon, 1991.

AVEC ET POUR MICHEL BUTOR

J’ai rencontré l’Œuvre de Michel Butor il y a bien longtemps, dans les années 80 lorsque j’étais étudiante à l’Université de Provence.

Notre professeur de pratique artistique Mr Hémery était un fan absolu de Butor et il nous en parlait beaucoup, nous incitait à le lire. Il considérait à juste titre que sa lecture était fondamentale pour les jeunes plasticiens que nous étions…

Pour moi, la lecture de Mobile fut un vrai choc !

Puis j’ai travaillé la peinture, j’ai commencé à réaliser des livres peints en compagnie de poètes. J’ai créé dès 1989 une collection de livres manuscrits peints (Excepté peut-être une constellation : 130 titres entre 1989 et 2008) et c’est dans cette collection que j’ai eu le bonheur de réaliser un premier livre avec Michel Butor.

C’était en 2001/ Ligne de mire, un livre manuscrit par Michel Butor et peint à 16 exemplaires, 8 pour chacun. Dans la même collection il y eut aussi Vers l’été en 2004.

A noter pour ces ouvrages la grande générosité de MB qui a chaque fois réalisé un très beau travail d’écriture et de graphie dans chacun des exemplaires, occupant largement l’espace du vélin d’arches. Pour Vers l’été il y a un travail d’écriture tout à fait passionnant car MB a dans chaque exemplaire modifié légèrement son manuscrit en jouant et en inversant les lignes de textes. Chacun des livres est ainsi unique et j’ai répondu de mon côté avec des lignes de couleurs qui jouent avec les textes.

Parallèlement à ces deux livres l’éditeur Rémy Maure m’a proposé en 2003 de réaliser avec MB un très beau petit livre: Trésors de la marée basse.

A partir de 7 gravures d’un petit bestiaire marin, pointes sèches sur altuglass tirées par René Tazé, Michel Butor a inventé un petit quatrain par gravure qu’il a classées.

C’est Jean-Paul Martin l’éditeur ami des éditions de Rivières qui m’a proposé en 2005 de réaliser avec Michel des petits livres peints à une douzaine d’exemplaires pour le plaisir de la rencontre au soleil du midi et celui du partage aussi.

Ainsi furent réalisés les livres Le buisson ardent, Le Jardin du givre autour de l’année, Le bœuf écorché en 2005, Point de fuite, Les Cerfs-volants, Iris vocal en 2006.

Pour le Petit orchestre portatif, réalisé en 2006 à 50 exemplaires, j’ai le souvenir lumineux d’une journée à Pompignan dans ma maison du midi où Michel et Marie-Jo sont venus et nous avons beaucoup parlé, de tout, de nos enfants, de peinture et de poésie…

Ma fille aînée Charlotte était harpiste, tout comme l’une des filles de Michel et Marie-Jo et c’est ainsi que nous avons eu envie de faire un livre pour les musiciens, pour les jeunes musiciens…

Michel a écrit dans les semaines qui ont suivi ces 50 petits textes pour chacun des instruments de l’orchestre, qui furent regroupés par mes enfants. Le livre commence avec la harpe.

Et l’ami éditeur Jean-Paul Martin fut complice de cette belle aventure qui s’est renouvelée en 2009 avec le Petit atelier portatif, écrit pour mes 50 ans qui raconte en 50 + 1 quatrains tout ce qu’on peut trouver dans l’atelier d’un artiste… du garde-manger au poêle en passant par les couleurs…

Ces deux livres sont très intimes et très importants pour moi.

Il y eut aussi en 2007 Rivières puis les Portes de l’histoire, Les nervures des arbres aux éditions de Rivières et en 2008 Une obsession.

En 2011 pour les éditions Rémy Maure, Michel Butor a manuscrit cinq fois sur quatre cahiers doubles Les fantômes de la marée, pour cinq exemplaires de tête de l’édition typographiée du Bateau ivre de Rimbaud, que j’avais peint dans une très belle édition.

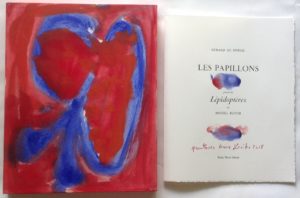

Et je suis en train de terminer les peintures originales pour le même éditeur du livre Lépidoptères, texte que Michel Butor a écrit pour accompagner Les papillons de Gérard de Nerval, dans une très belle édition à 8 exemplaires.

Dans tous ces livres peints souvent le texte fut le point de départ et parfois la peinture a provoqué l’écriture mais chaque fois l’échange fut passionnant.

Merci de la confiance que Michel m’a accordée tout au long de ces années !!

Anne Slacik, octobre 2015.

Michel Butor et Anne Slacik à Bruxelles le 16 avril 2016, par Luc Ginot

Michel Butor et Anne Slacik à Bruxelles le 16 avril 2016, par Luc Ginot

Michel Butor et Anne Slacik à Bruxelles le 16 avril 2016, par Luc Ginot

Anne Slacik, La Bohème est au bord de la mer 2, 2019

Manuscrits et livres peints réalisés avec et pour Michel Butor

Manuscrits et livres peints réalisés avec Michel Butor

Ligne de mire, Michel Butor, 16 exemplaires uniques, manuscrits de M. Butor, 2001

(Exemplaire 16/16, inv. 2012.2.307, collection Manoir des livres)

Vers l’été, Michel Butor 16 exemplaires uniques, manuscrits de M. Butor, 2004

(Exemplaire 5/16, inv. 2012.2.137, collection Manoir des livres.)

Trésors de la marée basse de Michel Butor édition Rémy Maure, 2004-2007, livre de gravures tirées par R. Tazé, Imprimerie Nationale, 45 ex, emboîtages Dermont Duval dont 3 peints, 10 ex avec 8 peintures originales

Le buisson ardent de Michel Butor, livre peint, 12 ex, Edition de Rivières, 2005

Le jardin du givre autour de l’année de Michel Butor, livre peint, 12 ex, Ed de Rivières 2005

Le bœuf écorché de Michel Butor, livre peint, 12 ex, Ed Rivières, 2005

Point de fuite de Michel Butor, livre peint, 12 ex, Edition de Rivières, 2006

La semaine des Cerfs-volants de Michel Butor, livre peint, 12 ex, Edition de Rivières, 2006

Entretiens instantanés – Argentine de Michel Butor, livre peint, 24 ex, Rivières,

Dans un ensemble comprenant également de Michel Butor

(Exemplaire II/XXIV, inv. 2012.2.149, collection Manoir des livres)

Entretiens instantanés – Mexique (avec Lucien Clergue)

Entretiens instantanés – Brésil (avec Claude Clarbous) 2006 (HC)

Iris vocal de Michel Butor, livre peint, 12 ex, Rivières, 2006 et Iris vocal de Michel Butor en format carré, livre peint 12 ex, Rivières, 2006

Petit orchestre portatif de Michel Butor, livre peint, 52 ex, emboîtage toilé, édition de Rivières, 2006 (Exemplaire 10/49, inv. 2011.1.18.0, collection Manoir des livres)

Rivières de Michel Butor, livre peint, 18 ex, Rivières 2007

(Exemplaire I/XVIII, inv. 2012.2.206, collection Manoir des livres)

Les portes de l’histoire de Michel Butor, livre peint, 18 ex, Rivières, 2007

(Exemplaire 5/24, inv. 2012.2.151, collection Manoir des livres)

Les nervures des arbres de Michel Butor, livre peint, 18 ex, Ed Rivières, 2007

(Exemplaire XII/XVIII, inv. 2012.2.205, collection Manoir des livres)

Une obsession de Michel Butor, livre peint, 18 ex, Editions de Rivières, 2008 (Exemplaire 14/XVIII, inv. 2012.2.152, collection Manoir des livres)

Petit atelier portatif de Michel Butor, livre peint, 51 ex, emboîtage toilé, Ed Rivières, 2009

(Exemplaire 7/51, inv. 2012.2.146, collection Manoir des livres)

Le bateau ivre d’Arthur Rimbaud, Editions Rémy Maure, typographie Imprimerie Nationale en 2003, 10 exemplaires, 27 x 34 cm, 5 ex. avec cinq peintures originales 2011, dans un emboîtage toilé Dermont -Duval et 5 ex, avec un texte manuscrit de et par Michel Butor « Les fantômes de la marée » sur 4 cahiers doubles et cinq peintures originales, 2011, dans un emboîtage peint Dermont -Duval (épuisé)

Lépidoptères de Michel Butor, précédé de Les Papillons de Gérard de Nerval, 15 peintures dans chaque livre, emboîtage Dermont Duval peint, 8 exemplaires, typographie caractères Grandjean corps 18 atelier de l’Imprimerie Nationale, éditions Remy Maure, 2015

Préludes au Chat Botté de Michel Butor, précédé de Le Chat Botté de Perrault

8 peintures dans chaque livre, emboîtages Dermont Duval dont 3 recouverts d’arches et peints, 8 exemplaires, typographie caractères Grandjean corps 18 atelier La Fin du Monde, éditions Remy Maure 2017

Réflexions dans la caverne de Michel Butor, livre peint, texte manuscrit par l’artiste, 5 ex, dans un emboîtage toilé Dermont Duval, Edition Rémy Maure, 2016

Réflexions dans la caverne de Michel Butor, livre peint, 15 ex, dans un emboitage peint, Edition de Rivières, 2017

(Exemplaire 7/15, inv. 2018.13.1, collection Manoir des livres)

La parole est aux animaux fabuleux de Michel Butor

8 peintures dans chaque livre, emboîtages Dermont Duval dont 4 recouverts d’arches et peints, 8 exemplaires, typographie atelier Imprimerie Nationale, éditions Remy Maure, 2017

Nuidité du papier : deux lettres l’une de Michel Butor: Voyage sur le papier (à J.G Cosculluela) 1988, l’autre de Jean Gabriel Cosculluela, D’une main de papier (à Michel Butor) 1995 livre peint, 20 ex, dans un emboîtage peint, Ed Rivières, 2018

(Exemplaire 9 /20, inv. 2019.4.1, collection Manoir des livres)

Livre peint par Anne Slacik en hommage à Michel Butor

Bissextile, 122 tercets heptasyllabiques pour saluer Michel Butor de Michaël Glück, 13 livres peints avec 13 peintures sur vélin d’arches 250 gr, couverture peinte dans un emboîtage réalisé par Claude Adelaïde Bremond pour Les Cahiers du Museur, 2014

(Exemplaire 4/13, inv. 2018.1.48 collection Manoir des livres)

Mireille Calle-Gruber, écrivain, professeur de littérature et esthétique

Avril 2020

Mireille Calle-Gruber est écrivain, professeur de littérature et esthétique à la Sorbonne Nouvelle à Paris où elle dirige le Centre de Recherches en Etudes Féminines et Genres. Elle est auteur et co-auteur d’une trentaine d’ouvrages.

Elle a co-dirigé le Dictionnaire Universel des Créatrices (des Femmes, 2013, éd. numérique 2018) et le Dictionnaire sauvage Pascal Quignard (éd. Hermann 2017), dirigé et préfacé Sur le geste de l’abandon – Pascal Quignard (éd. Hermann, 2020) ainsi que le collectif Peter Handke Analyse du temps (éd. Presses Sorbonne Nouvelle, 2018) et écrit la biographie de Claude Simon, Une vie à écrire (éd. Le Seuil 2011).

Ayant-droit moral pour l’œuvre de Claude Simon, elle fait paraître régulièrement inédits et études du Prix Nobel de Littérature.

A la demande d’Aurélie Laruelle, responsable de l’Archipel Butor, elle revient ici sur sa rencontre avec l’écrivain Michel Butor et évoque avec sensibilité leurs 35 années de collaborations.

De quand date votre première rencontre avec Michel Butor et dans quel contexte s’est-elle effectuée ?

C’est dans les livres, d’abord, que j’ai rencontré Michel Butor. J’avais soutenu une première thèse sur le Nouveau Roman, en 1974, à l’Université de Montpellier, en particulier sur les œuvres de Michel Butor, Alain Robbe-Grillet et Claude Simon, alors que, Professeur détachée aux Affaires Etrangères, je me trouvais en poste en Egypte, au Centre Culturel et au Lycée Français du Caire.

Le poste suivant, en Italie, à l’Università degli Studi « Gabriele D’Annunzio » de Pescara, m’avait conduite à traduire moi-même cet ouvrage, et je venais de le publier à Rome : Itinerari di scrittura. Nel labirinto del Nouveau Roman (Bulzoni Editore, 1982), lorsque je fus nommée en Allemagne Fédérale, à l’Institut Français et à l’Université de Heidelberg où j’avais la charge (je devrais dire : le plaisir) de travailler aux Relations Universitaires, c’est-à-dire d’organiser colloques, conférences, rencontres d’écrivains, échanges d’étudiants.

C’est ainsi que je reçus une lettre de Michel Butor ! Sa fille aînée, Cécile, venait d’obtenir pour 2 ans un poste de recherche au Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire, sis tout près de Heidelberg, et il demandait de l’aide pour accompagner son installation.

Vous imaginez mon émotion, moi qui étudiais depuis des années les ouvrages de cet écrivain! sans oser l’approcher !

Outre l’amitié qui s’est vite développée avec la charmante jeune femme qu’était Cécile, et avec son petit garçon Sorlin, j’ai eu la joie d’accueillir régulièrement Michel Butor à l’Institut Français ainsi que dans mon séminaire à l’Université. Il acceptait volontiers mes invitations lesquelles étaient autant d’occasions de venir voir son petit-fils !

Au début, j’étais très intimidée, par la stature de l’écrivain, certes, et plus encore, peut-être, par la propre timidité de Butor que je découvrais derrière l’imposant personnage ! Mais l’entente littéraire s’est faite immédiatement. Et puis, nous avions en commun, dès le début, notre expérience (même si différente!) de l’Egypte, notre fascination pour la culture de l’Ancienne Egypte et notre empathie avec les Egyptiens nos contemporains.

Nous avons inventé à Heidelberg des tas de formes de manifestations : il a fait de mémorables lectures de ses œuvres, déplaçant des foules ; il y a eu des rencontres avec ses traducteurs, Gerda et Helmut Scheffel ; une exposition dans les salles de l’Université « 100 livres de Michel Butor » avec beaucoup de livres d’artistes. Cette exposition a été l’occasion pour Michel d’écrire un Poème bilingue et bicolore lequel a constitué l’affiche et un tirage numéroté de sérigraphies – il faut que j’en donne une au Manoir des Livres!

Nous avons même tourné un film vidéo avec la « cellule audio-visuelle » de l’Institut Français de Saarbrücken où travaillait Fabrice Dugast : Les Métamorphoses-Butor, composé d’entretiens, avec Butor, mais aussi avec Jean-François Lyotard, Françoise van Rossum-Guyon, Béatrice Didier. Certaines séquences ont été tournées chez Butor qui habitait alors à Gaillard, dans la « Maison du Docteur Thé», rebaptisée par lui « A la frontière » : c’est là que j’ai tourné les entretiens avec Jean Starobinski, Henri Pousseur et Lucien Dällenbach. Nous avons ainsi réalisé un DVD (aujourd’hui converti en CD) et publié le livre des transcriptions.

Travailler avec Michel Butor était toujours à la fois sérieux et ludique, inventif, d’une grande liberté!

Il faut ajouter que nous avons eu la chance de partager une « idée de l’Université » qu’incarnait parfaitement la « Ruprecht-Karls-Universität » de Heidelberg, l’une des plus anciennes d’Europe où, dans un site sublime largement consacré à la vie étudiante, sur les bords de le romantique Neckar, s’enseignait la grande tradition humaniste philologique-philosophique, non sans faire toute la place aux recherches de pointe en biologie, médecine, et littérature contemporaine. C’est à Heidelberg que j’ai découvert, grâce à Arnold Rothe, « les littératures francophones » (que l’Université française n’enseignait pas encore), et que j’ai rencontré Assia Djebar !

Ces partages-là nous ont soudés intellectuellement, dans une amitié durable. J’ai eu la chance de rencontrer en Michel Butor le grand écrivain, l’immense érudit, l’enseignant qui aimait transmettre aux étudiants mais aussi l’ami des artistes, le bon vivant qui aimait « boire un coup » et qui était gourmand, qui avait de l’humour, bref un être familier et familial : Marie-Jo, son épouse, l’a souvent accompagné dans ses séjours et nous partagions leurs soucis et leurs joies ; nous-mêmes, avec Eberhard, faisions chaque fois étape à Gaillard lorsque nous revenions en France. C’est d’ailleurs au cours d’une de nos soirées chez Michel et Marie-Jo que j’ai décidé d’accepter un poste à Queen’s University au Canada – Michel m’encourageant à ce nomadisme universitaire et m’ayant promis de venir nous y retrouver ! Et il a tenu parole. – plus d’une fois!

Portrait de Mireille Calle-Gruber © Jérôme Panconi

Mireille Calle-Gruber et Michel Butor à La Maison de Balzac à Paris, 15 mars 2015, dans le cadre du Printemps des poètes.

Mireille Calle-Gruber et Michel Butor à La Maison de Balzac à Paris, le 6 décembre 2014. L’étole de Mireille Calle-Gruber est une création de Françoise Hoffmann d’après un texte de Michel Butor, 2014, La Boutique Extraordinaire, Paris.

Pourriez-vous rappeler vos principales collaborations et travaux ?

C’est difficile à rassembler, trente-cinq ans d’une collaboration intense! Au risque de tomber dans l’énumération fastidieuse ou le catalogue tous azimuts.

Je voudrais d’abord dire que j’ai énormément appris aux côtés de Michel Butor qui m’entraînait dans des exercices toujours nouveaux, et m’obligeait à me dépasser. A la fin, c’était devenu un jeu entre nous, se lancer des défis en acceptant de répondre à des invitations. Il me disait : ah! Je n’ai pas envie de faire une « conférence », allez, nous allons faire un dialogue ensemble! Et nous ne préparions jamais trop : il était excellent dans ses réponses lorsqu’il était surpris par la question ou par l’approche. Nos « rencontres » sont innombrables : à La Maison de la Poésie, à La Maison de Balzac, à la BNF, au Collège de France, à La Librairie Compagnie, sur France Culture, à CitéPhilo de Lille, au Festival Cargo de Forcalquier, à la Maison Joë Bousquet de Carcassonne… C’était une sorte de nomadisme de la pensée. Nous nous sommes bien amusés.

Puisque nous en sommes au nomadisme : nous avons été dans divers pays à la faveur de colloques et ce furent chaque fois de grands moments. Au Canada, à Queen’s University où il est venu plusieurs fois, y compris en résidence une dizaine de jours pour faire un séminaire quotidien avec mes étudiants. Aux Etats-Unis, également, pour diverses occasions : à Elmira University, ce qui nous a permis de visiter les Finger Lakes en compagnie de Marie-Jo et aussi de Bertrand Dorny et Anne Walker ; à New York University accueillis par Tom Bishop ; et surtout au Congrès du MLA en 2002 organisé par Storrs University à Hartford/Connecticut, où, à part l’Entretien-vedette avec Michel Butor, j’avais pour tâche de lui faire visiter les musées ! Voir les musées en compagnie de Butor qui connaît tout, c’est une magnifique expérience! Il a son parcours, il va droit sur LE tableau qu’il faut voir, et vous explique tout! Il y a eu aussi le Japon (colloque organisé par Olivier Ammour-Mayeur et Midori Ogawa) où Michel et Marie-Jo étaient comme chez eux après un semestre de Professeur invité à l’Université Rikkyo. Il y a eu le Brésil où le colloque Butor à Belo Horizonte fut l’occasion d’une exposition des photographies de Marie-Jo légendées par Michel : Universos Parallelos – exposition d’autant plus émouvante que c’était le premier anniversaire de la mort de Marie-Jo… Le dernier grand colloque où nous sommes allés était à l’Université de Heidelberg de nouveau, organisé par Christof Weiand « Michel Butor, les graphies du regard ». Nos amis et collègues d’autrefois ainsi que quelques étudiants étaient au rendez-vous : nos pérégrinations universitaires avaient bouclé la boucle !

Une grande réalisation fut le film Michel Butor, mobile, tourné en 1999 chez Michel Butor à Lucinges pour l’INA, collection « Les Hommes-Livres « , collection qui avait pour protocole un grand entretien dans l’habitation et les paysages familiers de l’écrivain. A la surprise du réalisateur Pierre Coulibeuf qui s’attendait – qui sait pourquoi ?! – à ce que Michel Butor choisisse UN interlocuteur, c’est moi que Michel Butor avait désigné comme interlocutrice. A ma grande surprise aussi car il ne m’en avait pas parlé. Ce fut une aventure extraordinaire, toute la maison transformée en plateau de cinéma, Michel d’une patience angélique, nous improvisions, nous faisions des variations, il n’y avait pas de texte, c’est nous qui l’avons créé au fur et à mesure. Nous attendions la mise au point du son, des réglages de lumière, nous allions sur la montagne par le chemin de sa promenade quotidienne, magnifique en juin dans une profusion de fleurs, où les portraits de Michel hésitaient entre un Monet et un Renoir. C’est un très beau film, tourné en 35 mm, diffusé par Regards Production et le Ministère des Affaires Etrangères.

Nous sommes restés encore un peu dans le domaine du cinéma en écrivant à quatre mains le scénario d’un film de fiction long métrage : « Le Chevalier morose ». Là encore, quelle leçon de voir travailler les déclics de l’imaginaire Butor et la manière dont il montait aussitôt une structure, une ossature, une architecture ! Alors que j’étais, moi, plutôt dans le tissage et les liaisons du texte. On se complétait très bien. Nous avons tant brodé sur la carte déployée de Venise, appelant chacun nos souvenirs personnels, que je ne sais plus si je suis véritablement allée au cimetière San Michele ou si je l’ai rêvé dans notre fiction. J’aime beaucoup ce scénario qui est plein de poésie et d’art, et dont Venise, avec son histoire millénaire entre Orient et Occident, est le personnage principal. Demandé par Pierre Coulibeuf, ce scénario n’a pas eu de suite, le film n’a pas été tourné. Mais, du moins, nous avons publié ce texte dans une très belle édition, chez Hermann : on peut le lire, le rêver, rêver aussi qu’il soit un jour tourné enfin !

Parmi les grands travaux, il y a bien sûr la publication des Œuvres Complètes… forcément incomplètes… de Butor. De nouveau, surprise : c’est Joaquim Vital, l’éditeur de La Différence décidé à lancer la publication, qui m’apprit que Michel Butor souhaitait que j’en prenne la direction. Comment refuser un tel honneur… qui, je dois l’avouer, m’a d’abord quelque peu paniquée. J’avais tort : avec Michel toujours disponible pour les questions, la documentation, la relecture, ce fut certes un énorme travail mais aussi un énorme plaisir ! Il tenait beaucoup à cette publication ; et j’avais la chance de découvrir, dans le détail et dans la diversité de l’ensemble, une œuvre colossale dont on ne connaît généralement qu’une facette. Rétrospectivement, je me demande comment nous avons trouvé le temps (tout en continuant à vivre tout le reste) de publier 4 volumes, de plus de 1000 pages chacun, la première année ! De 2006 à 2010 nous avons publié 12 volumes soit près de 15 000 pages (J’avais aussi auprès de moi la précieuse assistance de Sarah-Anaïs Crevier Goulet et de Sofiane Laghouati, alors doctorants). Ces Œuvres Complètes, présentées dans une boîte-coffret façonnée par Jean-Luc Parant, sont une justice rendue à la créativité de Michel Butor d’une richesse unique. C’est aussi un cadeau fait aux lecteurs, artistes et écrivains de tous les pays du monde.

La dernière collaboration, qui fut fort insolite aussi, c’est le livre de photographies Michel Butor. Au temps du noir et blanc. Un jour que nous préparions, à Lucinges, une exposition pour la Maison Joë Bousquet à Carcassonne, Michel me confia près de 500 négatifs, bien classés et jamais tirés, qui dataient des années 1951 à 1961. Je lançai aussitôt une publication de ces magnifiques photographies qui avaient été faites à l’époque de l’invention du « Génie du lieu. »

(En Italie, Grèce, Turquie, Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis), et qui dormaient depuis plus d’un demi-siècle ! Les éditions Delpire furent aussitôt accueillantes, Michel était enthousiaste et devait écrire des légendes, nous ferions un entretien et j’allais écrire l’introduction. Il organisa le séquencement des images, le dispositif du page à page, mais il est mort subitement le 24 août 2016 et n’a pu écrire les légendes. J’ai eu très peur que tout s’arrête, je voulais que ce livre existe, c’était comme si je le lui avais promis ! Avec un montage de citations prises dans tout l’Œuvre Butor (le travail des Œuvres Complètes m’a été profitable!), je suis parvenue à construire un Mobile textes-images très poétique et très cohérent … parce que cette galaxie Butor est en fait très cohérente dans sa multiplicité!

Michel Butor dans son bureau de Lucinges, © Maxime GODARD

Le Chevalier morose, Mireille Calle-Gruber et Michel Butor, édition Hermann

Michel Butor au temps du noir et blanc, par Mireille Calle-Gruber, édition Delpire

Le Génie du lieu, Michel Butor, les cahiers rouges, édition Grasset

Michel Butor et Miquel Barceló en 2013, dans l’atelier de l’artiste à Paris, © Maxime Godard

Michel Butor et Anne Slacik, © Luc Ginot

Michel Butor et Pierre Leloup, 2000, © Maxime Godard

Michel et Marie-Jo Butor devant la maison A l’écart © Maxime Godard

Cahier Butor n°1, Compagnonnages de Michel Butor, édition Hermann

Pouvez-vous nous présenter la récente entreprise des Cahiers Butor ?

Avec une œuvre aussi polymorphe que celle de Michel Butor, je vous l’ai dit, les Œuvres Complètes ne peuvent être qu’incomplètes ! D’une part, elles s’arrêtent en 2010 alors qu’il a continué à écrire pendant 6 ans encore et toujours d’abondance. Mais aussi parce que le concept même de complétude comporte l’incomplétude et doit compter avec elle. Michel Butor a bien posé le problème : comment délimiter les « œuvres complètes » ? Quand peut-on considérer que c’est complet ou que ça ne l’est pas ? Outre les imprimés, il y a les manuscrits (masse énorme) ; il y a la correspondance (autre masse), que nous n’avons pas inclus. Puis il y a ce qu’il appelle du joli nom de « littérature dormante » : une terra incognita faite des conversations familiales autour de la table, des récits de famille, des échanges entre générations, des sagas généalogiques…. Et pour ce qui est de Butor, il y a en outre les milliers de livres d’artistes réalisés parfois à très peu d’exemplaires, œuvres confidentielles et rares qui ne passent pas par le circuit de la grande distribution ni par les échanges commerciaux.

Bien conscients du manque, Michel et moi avons très vite envisagé, pour les imprimés, des « Œuvres complémentaires ». Il les avait baptisées ainsi et y tenait beaucoup : ces livres-là auraient un format différent des 12 volumes « complets » et seraient moitié moins gros : 500 pages chacun. Nous avons esquissé une maquette, réuni les premiers textes, vous voyez, c’était l’archipel des textes Butor qui se formait… mais Joaquim Vital étant brusquement décédé, les éditions de La Différence ne furent bientôt plus en mesure d’assurer cette publication, et Michel y renonça, au moins momentanément.

C’est alors que germa l’idée de « Cahiers Butor » : au départ, il s’agissait plutôt d’un projet de poésie. L’idée fut lancée lors d’une Rencontre organisée par la Cave Littéraire et la Poéthèque de Villefontaine, sous la houlette de son Président fondateur Jean-Paul Morin, lequel avait convié avec Michel Butor le peintre-plasticien Max Charvolen et le poète Raphaël Monticelli. Je ne participais pas à cette soirée. Mais Michel Butor me mit au courant, me demandant de prendre la direction de ces « Cahiers ». Je proposai que la publication accueille ce que le format « Œuvres complètes » ne peut accueillir : à savoir les collaborations avec les artistes qui constituent une part tellement fondamentale de l’Œuvre-Butor. Elles sont à l’origine de textes plus longs ; il serait ainsi possible de restituer l’amont des gros livres et d’en éclairer la genèse toute singulière.

Pour cela, il fallait trouver un éditeur de qualité, non seulement compétent mais aussi qui soit ouvert à l’expérimentation artistique et à l’interdisciplinarité. J’ai eu la chance de rencontrer Philippe Fauvernier, directeur des éditions Hermann, et de travailler avec lui sur d’autres projets. Il a cette générosité de goût et de cœur qui valorise les œuvres : il a créé la maquette – sobre, élégante, entièrement en quadri – optimale pour que les travaux des artistes prennent toute leur dimension. Malheureusement, Michel était déjà décédé et n’a même pas pu voir ces premiers essais.